こんにちは!エターナルフィット厚別の大橋です!

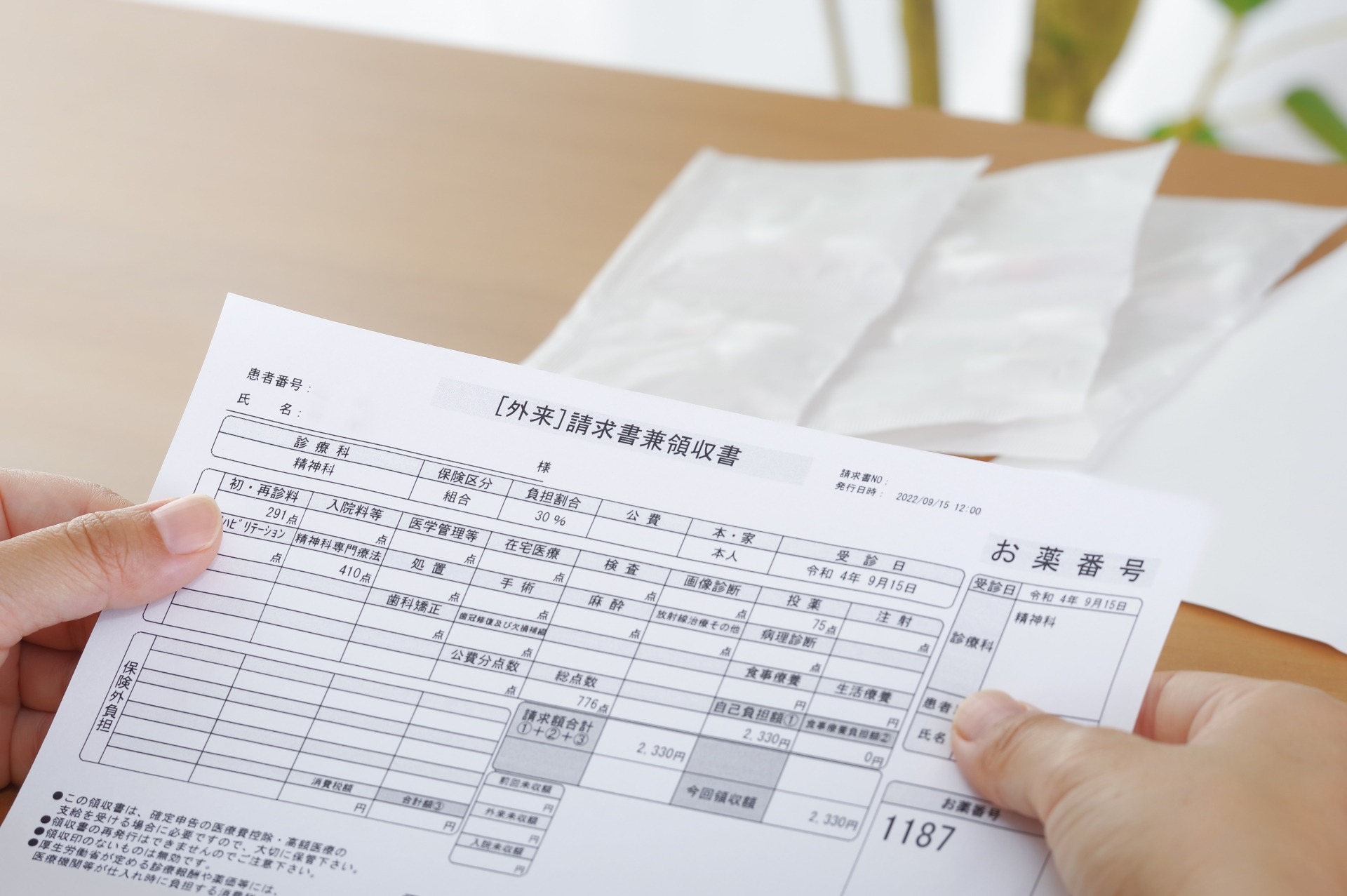

年間の医療費が思ったより高くついた…そんなときに知っておきたいのが「医療費控除」です。

この制度を正しく理解し申請すれば、支払った医療費の一部が所得税や住民税の還付という形で戻ってくることがあります。今回は、医療費控除の基本的な仕組みから、対象となる費用・計算方法・確定申告の手順までを、初心者にもわかりやすくご紹介します。

さらに、出産・介護・子育てなどケース別の活用法も紹介します。これを読んで、無駄なく賢く節税のご参考にしてください。

Contents

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費が年間で一定額を超えた場合に、所得からその一部を控除できる制度です。

国税庁の定義では「自己または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費の合計が10万円(または所得の5%)を超える場合」に適用されます。

控除を受けることで所得税・住民税が軽減され、翌年の還付金として戻る仕組みです。たとえば年間医療費が30万円、所得が400万円の人であれば、数万円単位の還付が期待できるケースもあります。

医療費控除を受けられる条件

医療費控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

- 1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費であること

- 自分または生計を一にする家族のための支出であること

- 健康保険や高額療養費制度などで補填された分を差し引いた自己負担額であること

また、領収書の原本は確定申告時に提出不要ですが、5年間の保存義務があります。

セルフメディケーション税制との違い

医療費控除とは別に、「セルフメディケーション税制」も存在します。

こちらは、一定の健康診断を受けたうえで指定されたOTC医薬品(市販薬)を年間12,000円以上購入した場合に控除を受けられる制度です。

両制度は併用できないため、どちらの控除を使う方が有利か比較する必要があります。

医療費控除の医療費の具体例

対象となる医療費には、次のようなものがあります。

- 医師・歯科医師による診察・治療費

- 処方薬、調剤薬局で購入した薬代

- 通院や入院のための交通費(公共交通機関利用に限る)

- 医療機関での検査料・手術費

- 妊婦健診や出産時の費用

- 理学療法士など医療専門職による治療・施術費(※治療目的の場合)

医療費控除の対象外となる費用

- 美容目的の整形手術

- 健康診断や人間ドック(治療につながらない場合)

- サプリメント・健康食品・栄養ドリンク類

- 自家用車のガソリン代や駐車場代

家族の医療費も合算できるケース

生計を一にしている家族(例:同居の配偶者、子ども、親など)の医療費は、代表者1人がまとめて申請可能です。特に出産費用や介護費用など、家族単位で支出が大きい場合は合算申請がおすすめです。

医療費控除の計算方法

控除額は以下の計算式で求められます。

(年間の医療費 - 保険金などで補填された金額 - 10万円)= 医療費控除額

※所得が200万円未満の場合は「所得金額の5%」を差し引く

控除上限額は200万円までです。

たとえば医療費が40万円、保険金補填が5万円の場合、控除額は25万円(=40万円-5万円-10万円)となります。

還付金の目安

還付額は所得税率によって異なりますが、所得税率10%の人で25万円の控除を受けた場合 → 約25,000円の還付が期待できます。

住民税でも数千円~数万円の減税となるケースがあります。

医療費控除の申請方法

申請は「確定申告」で行います。手順は以下の通りです。

- 領収書・レシートを整理(日付・医療機関・支払額をまとめる)

- 医療費控除の明細書を作成(国税庁サイトまたは手書き)

- 確定申告書を作成(e-Taxまたは税務署で提出)

- 還付金の受け取り口座を記入し申請完了

e-Taxならスマホでも申請可能で、還付金も数週間で入金されます。

ケース別の医療費控除活用法

医療費控除hは、適用範囲や申請方法はケースによって異なるため、正しく理解して活用することが大切です。

出産・子育て世帯の医療費控除

出産費用、妊婦健診、帝王切開、通院交通費などは対象。

出産育児一時金で補填された分を差し引いた額で計算します。

高齢者・介護世帯の医療費控除

訪問リハビリ、通所リハ、介護サービス中の医療行為費用も対象となる場合があります。ただし食事代や居住費などは対象外です。

会社員・給与所得者の医療費控除

給与天引きで税金を払っている人でも申告可能。

確定申告書を作成して還付申請をすれば、支払済みの所得税が一部戻ります。

医療費控除の注意点とよくある間違い

ここでは、医療費控除を申請する際に気をつけたいポイントと、よくある間違いを分かりやすく解説します。

領収書の取り扱いと保存ルール

提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。税務署からの確認に備えて整理しておきましょう。

医療費控除とセルフメディケーション税制の選び方

年間の医療費が10万円を超える場合は医療費控除、10万円以下でもOTC医薬品が多い場合はセルフメディケーション税制の方が有利になるケースがあります。

申請漏れ・記入ミスに注意

意外と多いのが「交通費の記載忘れ」「補填金を差し引き忘れ」など。国税庁のフォーマットを使えば自動計算してくれるため、手入力よりミスが少なくなります。

まとめ

医療費控除は、正しい知識を持っていれば誰でも利用できる国の制度です。

「病院代が高かった」「家族の医療費がかさんだ」と感じたら、必ず申告を検討しましょう。

また、ジムでの運動やリハビリ目的のプログラムのうち、医師や理学療法士の指導下で行われる場合は、医療費控除の対象になることがあります。

エターナルフィットでは、身体機能の改善・痛みの軽減を目的としたメディカルフィットネスを提供しております!健康づくりの一環として、医療費控除を上手に活用しましょう!

まずはエターナルフィットの体験から始めてみませんか?