股関節の痛みは、正しい運動で筋肉を支えながら、負担をかける動作を避けることが大切です。放っておくと慢性化したり腰や膝にも負担をかけたりするため、早めの対処が大切です。

この記事では、股関節の不調に効果的な運動と、悪化を招きやすい動作についてわかりやすく紹介します。

Contents

股関節痛と運動の関係

股関節痛があると「動かさない方がいいのでは?」と思いがちですが、多くの場合、正しく・安全に動かすことは回復に役立ちます。

正しい運動で期待できる効果

・関節を包む筋肉(特にお尻まわり)の働きが整い、関節への負担が分散される

・関節包や周囲の軟部組織がほぐれて可動域が改善

・血流が上がり、痛み物質が流れやすくなる

・日常の動作(立つ・歩く・階段)の安定性が向上

逆効果になりやすいケース

・痛みを無視して強く伸ばす・重く負荷をかける

・反動を使った勢い任せのストレッチ

・姿勢が崩れたまま反復する(腰反り・骨盤のねじれ など)

運動をしてよいかの判断基準

・運動中の痛みが「違和感~軽い痛み(目安: 10段階で0~3)」で収まる → 継続OKる

・運動後30~60分で元の痛み以下に戻る → 継続OK

・翌日に痛み・腫れが強く増す、びっこ(跛行)が出る → 負荷を下げる/中止

受診推奨のサイン(レッドフラッグ)

・じっとしていても夜間痛が強い、発熱や強い腫れがある

・しびれ・脱力など神経症状を伴う

【改善編】 股関節痛に効く運動

股関節周りをほぐすストレッチ運動

1、片側の膝を抱えます。

2、反対側の足を伸ばして、ゆっくり太ももをお腹に近づけていきます。

3、膝を抱えている側のお尻が伸びている感じがあればOK。

4、呼吸を止めず、10秒を左右3セットずつ行いましょう。

股関節を支える筋肉を鍛える筋トレ(大臀筋)

1、膝が90度になるように曲げます。

2、太ももの間でボールを挟み、ボールを潰しすぎないように、足の外側に体重をかけてお尻を上げていきましょう。

3、呼吸を止めず、10回3セット行いましょう。

負担をかけないウォーキング方法

1、胸を張り背筋を伸ばす。

2、踵からつき、母指球で蹴りだす。

3、歩幅は自然に踏み出せる幅で。

高齢者向け 椅子に座ってできる股関節運動

1、骨盤を立て、背筋を伸ばして座ります。

2、足を閉じ、両膝を開きゆっくり戻してきます。

3、物足りない場合は、チューブなどを巻いて行いましょう。

4、20回2~3セット行いましょう。

股関節痛で避けるべき運動

痛みがある場合は以下の運動は避けるようにしましょう。痛みをさらに悪化させる場合がございます。

・ジャンプ系・着地衝撃が大きい運動(縄跳び・ジャンプスクワット・バーピー 等)

・深い角度のスクワットや重いレッグプレス(股関節に圧縮+剪断ストレス)

・方向転換・切り返しが多い競技(フットサル・バスケ・テニスの激しいラリー)

・股関節を強く反らす/開くポーズの反復(一部のヨガやダンスでの過度な可動)

・反動を使ったストレッチ(筋や腱に過負荷)

※医師・理学療法士の指導下、フォーム調整や負荷軽減で再開可能な場合もあります。

運動と合わせて行いたい生活習慣改善

運動の効果を最大限に引き出すには、日々の過ごし方を少しずつ整えることが欠かせません。以下に、生活習慣で大切なポイントをわかりやすくまとめます。

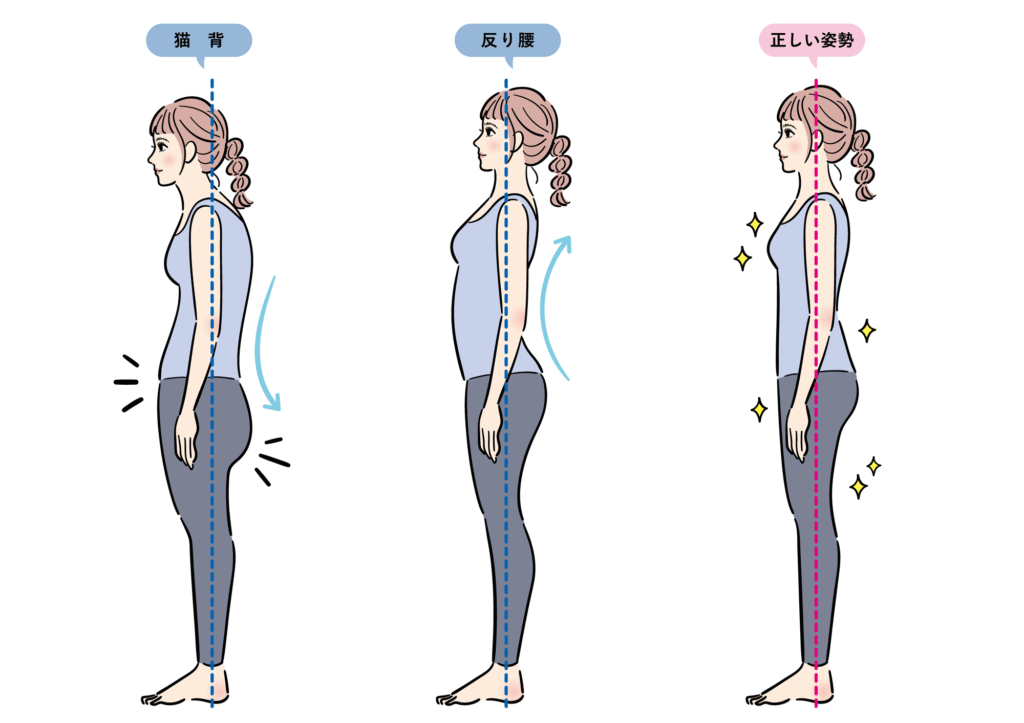

正しい姿勢・歩き方の意識

立位

耳–肩–股関節–くるぶしが一直線。お腹を軽く引き込み、お尻は締めすぎない

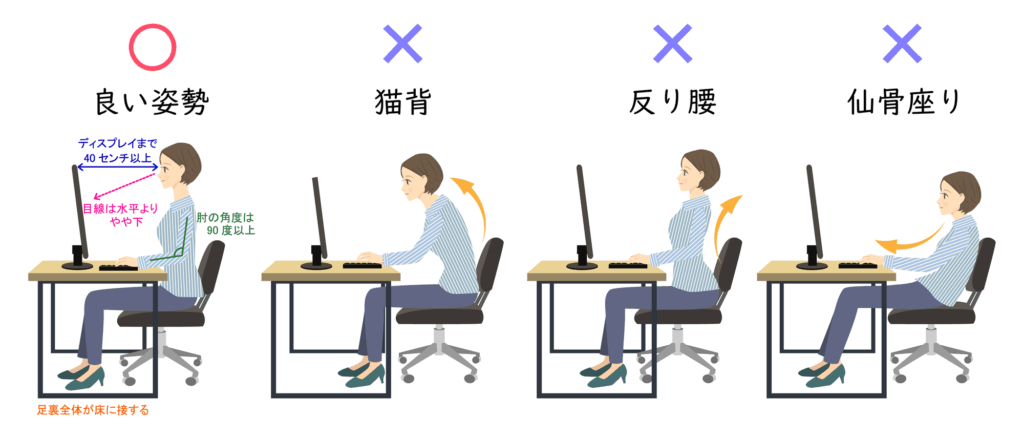

座位

骨盤を立て、坐骨で座る。膝は股関節と同じかやや低く(椅子の高さ調整)

階段

・手すりを使い、一段ずつ昇降する。特に痛い股関節側は下りで注意が必要

・靴:かかとが安定し、つま先が適度に曲がるスニーカーを選ぶこと

体重管理で股関節の負担を減らす

歩行や階段では、股関節にかかる力は体重以上に増幅して伝わりがちです(一般に歩行で体重の数倍まで高まることがあります)。

そのため、体重を少し減らすだけでも1歩ごとの負担が確実に下がり、炎症の悪循環を断ちやすくなります。体脂肪の減少は慢性的な炎症の低下にもつながり、痛みの感じ方が和らぐ人もいます。

・目標:まず現在体重の3~5%減、減量速度は0.2~0.5kg/週以内。

・食事:野菜・たんぱく→主食の順番、主食はひと口減らす、甘い飲料・間食は回数管理、夕食は就寝3時間前・腹八分。

・活動:小股やや速歩で10~20分/回、1~2回/日から。座り60分ごとに1–2分立つ。

・管理:週2~3回の同条件測定+ウエスト・歩ける時間も記録。

・注意:急減量・極端な制限は筋力低下→不安定化の原因。持病・服薬中は医療者へ相談。

栄養やサプリメントで関節をサポート

関節痛の感じ方や回復は、筋肉の材料・炎症のコントロール・骨/軟骨の代謝・血流に左右されます。食事はこれらの土台を作り、運動の効果(筋力アップ・回復)も支えます。まずバランスの良い食事=主役、サプリは不足を補う助演と考えましょう。

※相互作用/持病/服薬がある人は事前に医療者に相談してください。

- たんぱく質(肉・魚・卵・大豆):筋肉や結合組織の材料。毎食“手のひら1枚”目安

- オメガ3脂肪酸(青魚・亜麻仁/えごま):炎症性物質のバランスを整える助けに。週2回は青魚

- ビタミンD×カルシウム×マグネシウム(魚・きのこ・乳製品/小魚・豆類/ナッツ):骨の代謝と筋の働きをサポート

- ビタミンC・ポリフェノール(果物・野菜・茶/カカオ):コラーゲン合成や酸化ストレス対策に

- こまめに水分:血流と関節液の循環を保つ

- 体重管理に直結:野菜+たんぱく質先行、主食は量で調整。甘い飲料を減らす

- 代表例:コラーゲン/ゼラチン、ビタミンD、オメガ3、グルコサミン/コンドロイチン、ヒアルロン酸、クルクミンなど

- まず食事で基礎を整える→不足が残る所を補助

- 8~12週など期間を決めて試し、体感がなければ中止して見直す

- 用量・品質(第三者検査・含有量表示)を確認。多ければ良いのではありません

まとめ

股関節の痛みは、加齢だけでなく姿勢・歩き方・柔軟性や筋力の偏り、ホルモン変化などが重なって起こります。

まずは「どこで・いつ痛むか」を観察し、ほぐす → 動かす → 支える(筋力)の順で土台を整えるのが近道です。夜間痛・安静時痛・歩行障害がある場合は、無理をせず早めに受診して状態を確認しましょう。

エターナルフィットでは、医療×運動の視点からパーソナルトレーニングもご提供しています。専門知識を持つトレーナーがマンツーマンで寄り添い、身体に配慮したトレーニングやストレッチで筋力アップと痛みの緩和をサポートします。

まずは体験から、専門家と二人三脚で一歩を踏み出してみませんか。