「マッサージしても、ストレッチしても、結局またすぐに肩がこる…」そんなお悩み、ありませんか? 実は、肩こりが治らないのには 意外な原因 が潜んでいるかもしれません。

今回は、メディカルフィットネスのトレーナーが肩こりが続く原因と今すぐできるトレーニングを紹介します。

トレーニングしやすいよう写真も挿入しているのですぐに試すことができます。参考にしてみてください。

Contents

なぜあなたの肩こりは治らない?考えられる6つの原因

そもそもなぜ肩こりが治らないのか。第一歩として原因を把握しておくことで解決策がみつけやすくなります。ここでは医学的にみた6つの原因をご紹介していきます。

1、筋肉の深層部のコリ、筋膜の癒着による慢性化が原因

肩こりが慢性化する主な原因の1つに、筋肉の深層部のコリ(トリガーポイント)や筋膜の癒着がありま す。トリガーポイントとは簡単に言うと、過敏に痛みに反応してしまう部位のことを指します。

圧迫や少々の刺激でも痛みが出たり、ひどい場合は何もしていなくても痛むこともあります。

原因として、血行不良や長時間同じ姿勢、筋肉の疲労、炎症、運動不足などがあります。

2、運動不足、睡眠不足による生活習慣

運動不足になると、肩、肩甲骨周り、胸の筋肉(僧帽筋、肩甲挙筋、菱形筋、胸鎖乳突筋、小胸筋)の柔軟性が低下し、首や肩甲骨が動きずらくなり、血行が悪化してしまいます。

さらに、睡眠不足になると、筋肉の修復や疲労回復が追い付かず、慢性化しやすくなります。

3、姿勢の問題:長時間同じ姿勢、猫背、スマホ首、反り腰が原因

猫背の姿勢は、肩甲骨が開いた状態になり、肩甲骨を引き寄せる菱形筋や僧帽筋が常に引き伸ばされ、筋肉がこわばります。また、背中の筋肉だけではなく、小胸筋も縮こまるため、胸を張りづらくなり、肩甲骨を動かしづらくなります。

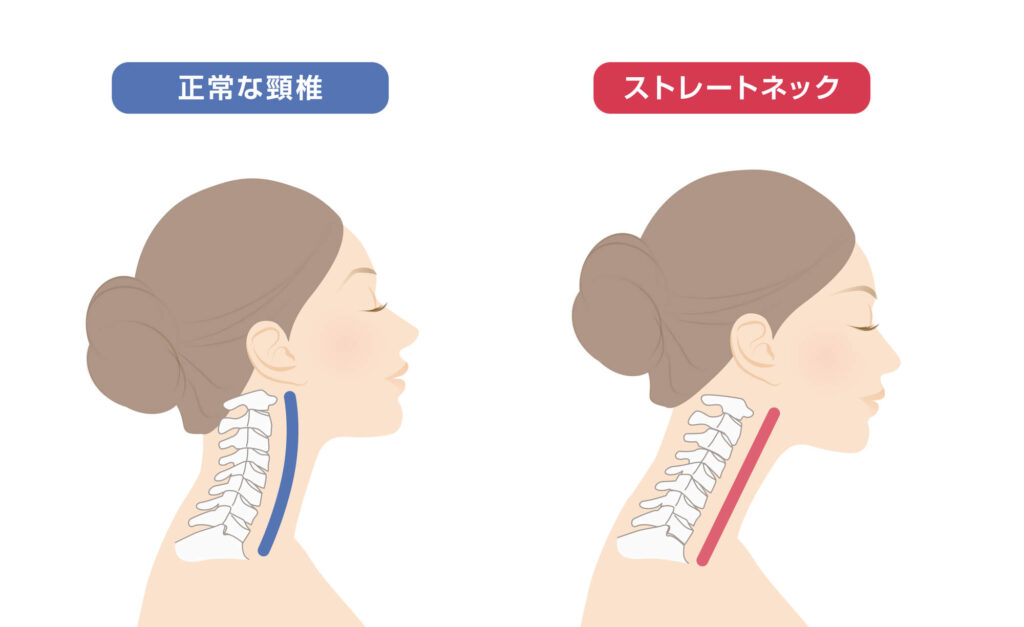

スマホ首(ストレートネック)は首が通常よりも前に出てしまい、本来緩くカーブを描いている首の骨(頸 椎)が真っすぐになってしまっている状態です。頭の重さは約5㎏ありますが、前に傾くと数倍の負担が首にかかってしまいます。前に傾くと首の前についている筋肉(胸鎖乳突筋)が引っ張られてしまい、過緊張を起こしてしまいます。

反り腰は骨盤が前傾している状態です。一見関係がないように思えますが反り腰による肩こりへの影 響はあります。骨盤が前傾すると重心が崩れ、腰部、背中の筋肉が常に緊張している状態になります。 この状態が続くと身体への負担が増加し、肩こりの不調も現れてきます。

4、ストレス:精神的な緊張、自律神経の乱れ

精神的な緊張や自律神経の乱れは交感神経を優位にし、副交感神経と交感神経のバランスを崩してしまいます。交感神経が優位になる状態が続くと筋肉の緊張状態が続いてしまい肩こりが生じます。

5、隠れた疾患が原因?頚椎の異常、内臓疾患

肩こりやスマホ首が慢性化してくると頸椎の疾患や内臓の疾患のサインの可能性があります。

頚椎症

頚椎症は長年の姿勢不良や加齢により、頚椎の椎間板がすり減ったり、骨が変形してしまう病気です。肩こりやスマホ首が慢性化すると頚椎に負担をかけ、発症するリスクが高まります。

症状は首や肩こり、痛みが慢性的に続く、手のしびれ、指の感覚異常、首の可動域低下、頭痛、めまい、吐き気などがあります。

頚椎椎間板ヘルニア

頚椎椎間板ヘルニアは椎間板が押しつぶされ、神経を圧迫する病気です。スマホ首のように首が前に出た状態が続くと椎間板に過剰な圧力がかかり、ヘルニアを引き起こすことが あります。

症状は首、肩の激しい痛み、神経圧迫による腕、手のしびれ、握力低下、めまい、頭痛などがあります。

頚椎神経根症

頚椎の変形やヘルニアなどにより、脊髄から枝分かれする神経が圧迫される病気です。

症状は首から腕にかけて鋭い痛み、腕や手の痺れ、違和感、肩の力が入りにくくなることがあります。

心臓の不調

心筋梗塞や狭心症は左肩や首に痛みを感じることがあります。突然の強い肩の痛みは狭心症や心筋梗塞の前兆の可能性もあります。

腎臓の不調

腎臓の働きが弱まると、血液のろ過がうまくいかず、むくみや肩こりが起こることがあります。腎臓の不調は腰、背中、肩に影響を与えやすいです。

肝臓の不調

肝臓が解毒や代謝の負担を受けると、右肩や首にコリがでることがあります。肝臓の働きが低下すると、血液の循環が悪くなり、肩こりが慢性化します。

6、誤ったセルフケア:自己流の間違ったケア

肩こりやスマホ首を治そうと自己流でケアをしている方もいると思いますが、誤ったケアをすると逆効果になってしまう可能性があります。ここではNG行動を紹介していきます。

首を鳴らす

気持ちいからと首を捻ってボキボキ鳴らすのは避けた方が良いでしょう。無理にやしすぎると関節や血管、神経などを傷つけ、病気になってしまう可能性があります。首を鳴らすことで生じる症状は首の痛み、めまい、頭痛などがあります。

アイシング

アイシングをすると血管が収縮し、血流が悪くなることにより、筋肉がさらに硬直してしまいます。急性期の怪我(打撲、捻挫、肉離れ)にはアイシングは効果的ですが、慢性的な肩こりなどは向いていませんのでご注意ください。

強く揉む、叩く

筋肉を強く揉むことで、筋膜の損傷、筋線維の損傷をしてしまいます。強く揉んでいるときは血流の流れが良くなり、気持ちいい感覚があると思います。しかし、その気持ちよさは筋線維を破壊している状態です。よくある揉み返しは筋線維を破壊して起こるものです。強すぎる圧迫には気をつけましょう。

タイプ別|あなたの肩こり改善策をトレーニングで紹介

これまでは肩こりの原因やNG行動について紹介してきました。ここからはタイプ別の肩こり改善策を紹介していきますので、ご自宅などでぜひご参考にしてみてください。

デスクワーク中心の猫背タイプの方

デスクワークを長時間続けているとどうしても猫背になりやすくなってしまいます。腕が前に出ている状態が続いているため巻き肩になりやすいです。このような方々はストレッチも大事ですが、日頃のデスクワークの姿勢を正すことも大切になります。

椅子の高さ:足裏が全部床につくようにし、膝の角度が90度になるようにします。

座り方:深く座り、骨盤を立て、背もたれに軽くくっつけます。骨盤が丸まると背中が丸まりやすくなります。また、座面に骨盤をあてることにより、骨盤が自然と立ちやすくなります。

上半身:肩の力は抜いて胸を張り、背筋を伸ばします。注意点は胸を張る意識が強く、腰まで反らないようにしましょう。

首:顎を引き、首が前に出ないようにしましょう。首が前に出てしまうと普段の数倍の負担が首にかかってしまうため注意しましょう。

姿勢だけではなく、デスク環境の見直しをしてみるのもいいかもしれません。ディスプレイの高さを目線と同じくらいの高さにすると前かがみになりづらく、首の負担も軽減できます。また、キーボードは肘が約90度になるくらいに置くと、肩が内側に巻きずらくなるので試してみてください。

スマホ首によるストレートネックタイプの方向けエクササイズ

ストレートネックタイプは上記でも説明した通り、首が前に出ており、普段よりも数倍の負荷がかかってしまいます。その結果、首の前についている筋肉(胸鎖乳突筋)が引っ張られてしまい、過緊張してしまいます。ストレートネックに有効なエクササイズを紹介します。

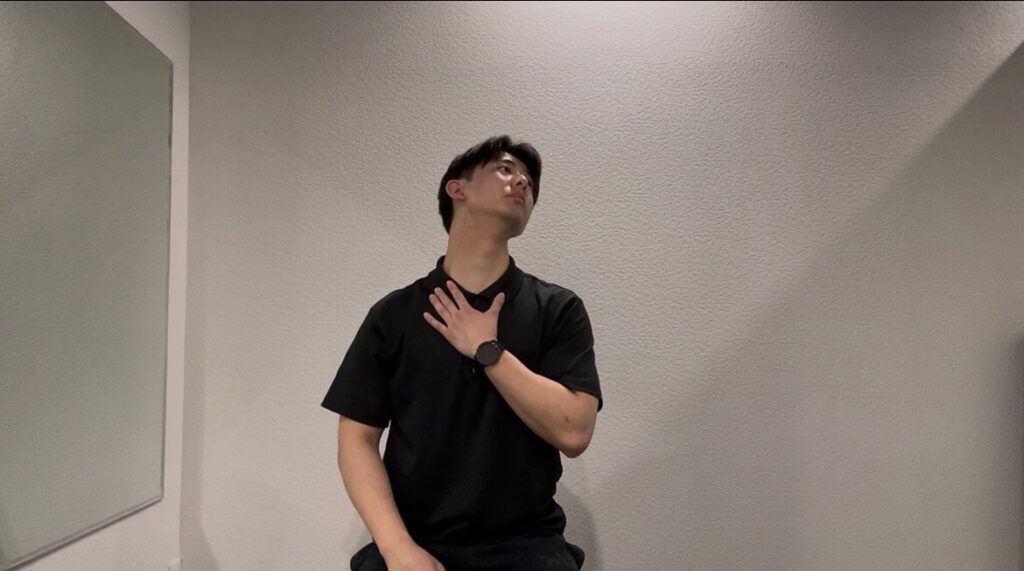

チンインエクササイズ

チンインエクササイズは前に出た首を元に戻すエクササイズとなります。正しい首の位置を取り戻し、肩こり、首の痛みを改善していきます。

やり方

- 仰向けになり、タオルなどを首の下に引きます。(なくても良いです)

- 顎を引いていき、首裏でタオルを押しつぶします。

- 10回ほど行い、2~3セット行います。

普段のスマホの見方を見直してみましょう。理想の見方は背筋を伸ばし、肩甲骨を軽く寄せ、スマホの高さを目線に合わせることです。腕が疲れない範囲で行ってみましょう。そして、長時間使用しないことです。いくら意識をしていても姿勢は崩れてしまいます。15分~30分に一度はスマホから目を離し、ストレッチを挟めるのもいいでしょう。

運動不足による筋力低下タイプの方向け

運動不足になると肩や背中の筋力が低下し、正しい姿勢を保持するのが難しくなります。姿勢が崩れれば首が前に出たり、巻き肩になったりと身体への負担が大きくなります。

それでは、お家でもできるトレーニングを紹介します。

タオルローイング

- タオルを用意し、肩幅よりやや広く持ちます。

- タオルを持ちながら前ならえのような姿勢をとります。

- 胸を張り、肩甲骨を寄せながらタオルを胸あたりに引いてきます。

- 5秒程保持してから戻します。(15回3セット程)

注意点としては引いてくる際に肩を上げないように気をつけましょう。

もし、チューブなどの引っ張れる物があればそちらを使うと負荷が上がるため効果も高まります。

僧帽筋トレーニング

- ペットボトルなどの重りを用意します。

- 椅子に座り、上半身を前傾させます。

- 肘を開きながら重りを持ち上げ、肩甲骨を寄せていきます。

- 繰り返します。(15回を3セット)

注意点としては肩から上げると肩甲骨を上手に寄せれなくなるため、肩は下げて、肩甲骨を寄せているのを感じながら行いましょう。

ストレス過多タイプの方向け

ストレスタイプは精神的な緊張により、筋肉が硬直し、血流が悪くなることが多いです。また、常に緊張状態にあると交感神経が優位になり、自律神経も乱れてしまいます。

ストレス解消方・リラックス方

ストレスが高い人は呼吸が浅くなりやすくなります。深呼吸することで副交感神経が優位になり筋肉の 緊張を和らげてくれる効果があります。

- 背筋を伸ばして座ります。

- 鼻からゆっくりと息を吸い、お腹を膨らませます。

- 口からゆっくりと息を吐いていきます。(5~8秒)

- 5回繰り返します。

睡軽い運動を取り入れてみるのもいいでしょう。運動をすることで心を安定させるセロトニンというホル モンが分泌されます。セロトニンにはストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌を抑える働きが あります。また、睡眠の質も高まるため心身が回復しやすくなります。

- ウォーキング・ジョギング

- ヨガ

- サイクリング

- 筋力トレーニング

- 水泳

- エアロビクス

睡眠はストレス改善、筋肉の緊張を和らげてくれます。睡眠の質が下がると心身が十分に回復せず、ストレスの原因になります。

- 寝る前のストレッチ、深呼吸

- 寝る前のブルーライトを避けましょう。

- 枕の高さが高すぎたり、低すぎないようにしましょう。

- 軽い運動をしましょう。

冷え性タイプの方むけ

冷え性は血流の流れが悪くなり、筋肉が硬くなってしまいます。改善には温熱ケアと食事が大事になります。

温熱ケア

蒸しタオルで温める:手軽にできる温熱ケアの1つです。血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。

- タオルを用意し、濡らして絞ります。

- 600Wに設定した電子レンジで40~50秒程加熱します。

- 温まったタオルを肩や首に乗せて5~10分程温めましょう。

カイロを張る

カイロは家でも外でもどこでも使える便利アイテムです。カイロを使うことで血行が促進され、肩こり の緩和に役立ちます。カイロはうなじや肩甲骨の間に張ることをおすすめします。血流が多い場所に張ることで効率よく全身 を温めてくれます。特に冷えで肩こりに悩んでいる方は使ってみると良いでしょう。

お風呂につかる

一番効果的に温めてくれるのは湯船につかることです。湯船につかることで全身の血行が良くなり、リラックスできます。お湯の温度は38~40°位に設定し、15~20分程、肩までしっかり浸かりましょう。

熱いお湯は交感神経が刺激され、リラックスができなくなってしまいますので注意しましょう。

今すぐ試せる!肩こり解消のセルフケアを現役トレーナーが紹介

姿勢改善!簡単ストレッチ

▼胸鎖乳突筋のストレッチ

右の胸鎖乳突筋を伸ばす際は、左側に顔を傾け、斜め上に向かって顔を上げていきます。この時、右鎖骨と顎を離すように行うと伸ばされます。逆も同じく行います。時間は30秒ほど伸ばしましょう。

▼胸のストレッチ

- 両手を体の後ろに組みます。

- 頭を上に上げ、手を下に向かって下げていき、胸の伸びを感じます。

首が痛く頭を上げられない方は顎を引きながら行ってみてください。

ローラーを使った筋膜リリース!簡単エクササイズ

▼大胸筋、小胸筋エクササイズ

- うつ伏せになり、フォームローラーを腕と垂直になるように胸に当てます。

- 前後に転がし、胸をほぐしていきます。

フォームローラー以外にもテニスボールでも代用可能です。

▼僧帽筋エクササイズ

- フォームローラーの上に仰向けになります。

- 頭の後ろに手を組み、背中の上から腰まで前後しほぐしていきます。

こちらもボールなどで代用可能です。背中にボールを入れ小刻みに動かしてみてください。

こんな時は病院へ!医療機関を受診する目安

なにをしても肩こりが治らない。そんな時は病気が潜んでいる可能性もあるかもしれません。

下記を参考に病院を受診することもおすすめします。

日常生活に支障が出る場合

肩こりが重症化してくると腕や手に痺れが出てくることがあります。また、めまい、吐き気などの症状も出てきたりし、日常生活に支障をきたす場合があります。ここまでくると頚椎症や頚椎椎間板ヘルニアなどの疾患の疑いもでてくるため、我慢せずに医療機関へ受診をお勧めします。

長期間改善しない場合

マッサージやストレッチをしているのに長期間(1ヵ月以上)も肩こりがとれない場合は、単なる筋疲労だけではなく、骨、神経、血流、内臓の問題もあるかもしれません。上記でも紹介した通り、頚椎の疾患、心臓、肝臓、腎臓の不調などの可能があります。こちらも我慢せずに病院への受診をお勧めします。

医療機関の種類と選び方

肩こりの原因別に受診すべき医療機関の選び方を紹介していきます。

整形外科

- デスクワークなどで姿勢不良

- 首、肩周りの筋肉が硬い

- 手や腕に痺れや違和感がある

疑われる疾患として、ストレートネック、頚椎症、頚椎椎間板ヘルニア、五十肩 など筋肉、骨、神経が原因が疑われます。

神経内科/診療内科

- 肩こりに加え、頭痛、めまい、がある

- ストレスが多い

- 寝ても疲れが取れない

疑われる疾患、緊張型頭痛・自律神経失調症・うつ病、不安障害など自律神経の乱れストレスが原因が疑われる場合。

循環器内科

- 手足の冷えがひどい、血行が悪い

- 肩こりだけでなく、動悸、息切れがある

疑われる疾患として、血行不良・高血圧・狭心症など血流の悪さ、冷え性が疑われる場合。

消化器内科/循環器内科

- 肩こりに加え、胃の痛み、背中の痛みがある

- 食欲不振、体重減少などの異変を感じる

疑われる疾患として、狭心症、心筋梗塞・胃潰瘍、胆石症・脂肪肝、肝炎など内臓の病気が疑われる場合。

また、痺れなどはなく、病気の可能性が低く、コリをほぐしたい方や、姿勢の改善をしたい方は整体院を選ぶと良いでしょう。

医療機関による肩こりの治療法

ここからは肩こりの治療法をお伝えします。

医療機関での治療(整形外科)

- 鎮痛剤(ロキソニン、イブプロフェン)→痛みを抑える

- 筋弛緩剤(チザニジン、エペリゾン)→筋肉の緊張を緩和する

- 湿布(モーラステープ・フェルビナク系)→炎症や血行改善

肩こりがひどい時、鎮痛剤や湿布で一時的に痛みを和らげることができます。しかし、根本的な解決ではないため、他の治療も必要になります。

リハビリ・物理療法(電気治療、超音波、温熱療法)

- 低音波治療(電気療法)→筋肉の深部を刺激し、コリをほぐします。

- 超音波治療→深部の血流を改善し、炎症を抑える。

- ホットパック(温熱療法)

注射治療

- トリガーポイント注射→筋肉のコリに直接注射し、痛みを緩和させます。

- 神経ブロック注射→痛みの信号を遮断し、肩こりの悪循環をストップさせます。

どうしても痛みが取れない場合には即効性もあり有効ですが、根本的な治療ではないため、並行して姿勢改善や運動が重要になります。

整体・カイロプラクティック

- 骨盤矯正、猫背矯正→姿勢のゆがみを整えて肩こりを改善していきます。

- ストレートネック矯正→首のカーブを正常に戻す施術になります。

カイロプラクティックは背骨や骨盤の歪みを矯正することで神経の働きを回復させる手技治療です。医療行為ではないので信頼できる施術者を選びましょう。

筋膜リリース・マッサージ

- 筋膜リリース→筋肉の深部の癒着を解消し、働きをスムーズにします。また、血行が回復するため、溜まった老廃物が 排出されていきます。

- 指圧、マッサージ→血流を促進し、コリをほぐしていきます。

どちらも一時的な効果はありますが、運動不足や姿勢が悪いと再発しやすいのでご注意ください。

肩こりの根本的な解決を目指すなら「エターナルフィット」

肩こりは、一時的なマッサージやストレッチ、医療機関では根本的に改善しきれないことが多く、解決するためには適切な運動と姿勢の改善が不可欠です。

エターナルフィットのメディカルフィットネスでは、医学的知識に基づいたトレーニングとケアを組み合わせ、以下のようなアプローチで根本改善を目指します。

理学療法士や専門トレーナーが、一人ひとりの身体の状態を評価し、適切なトレーニングメニューを作成し無理なく安全に取り組めるトレーニングです。セルフストレッチ、マッサージ以上に効率的・効果的なアドバイスをしています。。

人それぞれ身体にはクセがあります。クセを頭から理解し運動していくことが、根本的な身体の改善につながります。対処療法に頼らず、今年こそ肩こりと決別しましょう!

パーソナルトレーニング体験実施中です。

ご興味ある方は下記よりご予約のほどお願いいたします。