「最近、膝に違和感があるけど、何が原因かわからない」「年齢のせいかな?」

そんな不安を抱えていませんか?

膝は日々の生活動作のなかで酷使されている関節です。

だからこそ、年齢や生活スタイル、症状の出方によって原因は大きく異なります。

この記事では、膝痛の原因を構造・疾患・症状パターン・年代別に解説し、医療機関に行くべきかの判断にも役立つ情報をお伝えします。

Contents

膝の構造と痛みが出やすい理由

私たちの膝は、歩く・立つ・しゃがむなど、日常の動作を支える重要な関節です。

しかし複雑な構造と大きな負担がかかることから、痛みが生じやすい部位でもあります。

まずは、膝の仕組みと痛みが起こりやすい理由を正しく理解することが、適切な予防・改善の第一歩となります。

膝関節の仕組み(骨・軟骨・靭帯)

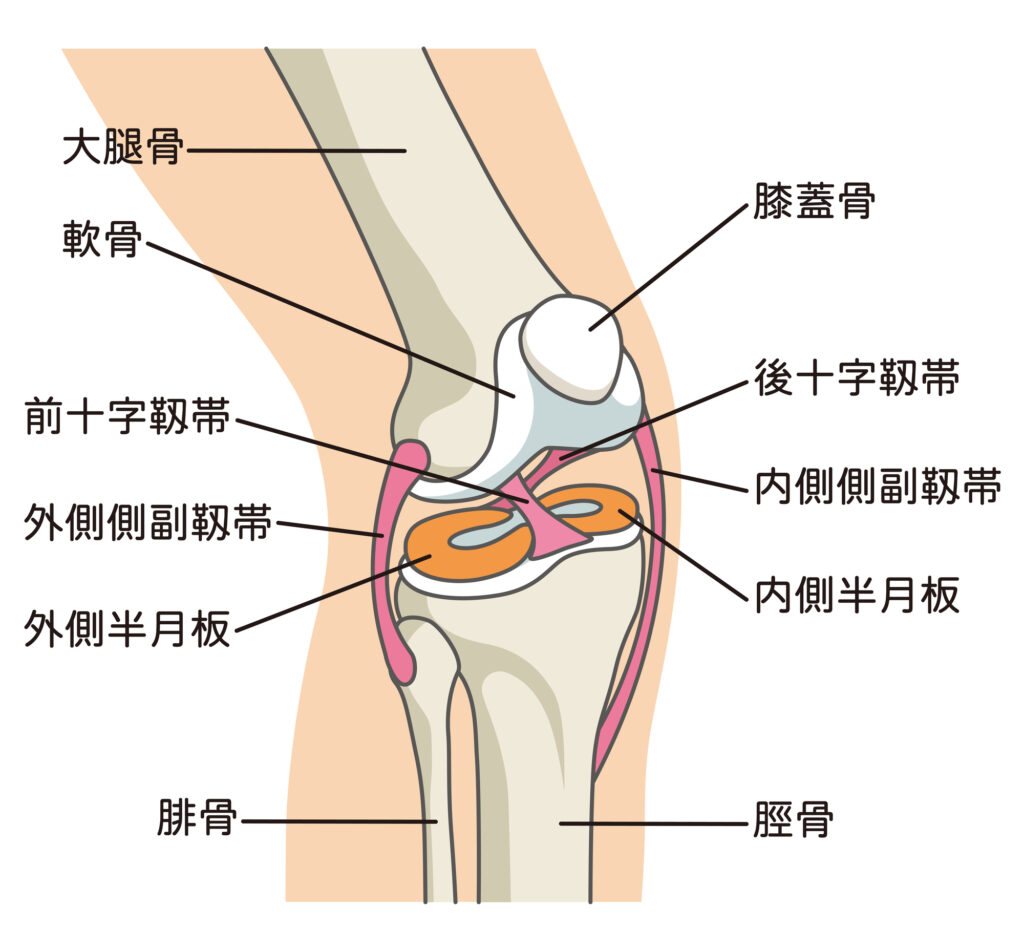

膝関節は、大腿骨・脛骨・膝蓋骨の3つの骨で構成され、クッションの役割を担う関節軟骨や半月板が衝撃を吸収しています。

さらに、前十字靭帯(ACL)・後十字靭帯(PCL)・内側側副靭帯(MCL)・外側側副靭帯(LCL)などが骨同士をつなぎ、関節の安定性を支えています。

このように、膝は骨だけでは不安定で、筋肉・靭帯・半月板といった軟部組織に大きく依存している関節です。そのため、どれか1つでも機能が低下すると、痛みや障害が起きやすくなります。

なぜ膝は加齢や使いすぎに弱いのか

膝は、動きよりも“安定”が求められる関節です。

これを「スタビリティ関節」と呼ぶこともあります。たとえば、肩や股関節は大きく動くことが求められる「モビリティ関節(可動性が重要な関節)」ですが、膝はその逆で、「ぐらつかずにしっかり支えること」が求められる構造をしています。

ただし、膝の骨の形そのものはそれほど安定しておらず、実際には靭帯や筋肉、半月板などのサポート組織が協力して安定性を保っているのが特徴です。

しかし、年齢を重ねるにつれて、太ももの筋肉(特に大腿四頭筋やハムストリングス)の筋力が低下し、靭帯や関節包の弾力も衰えてくると、膝関節はぐらつきやすくなります。

その状態で歩いたり階段を昇り降りしたりするたびに、関節軟骨や半月板に余計な負荷がかかり、摩耗が進行してしまうのです。

さらに、軟骨は血流がほとんどない組織のため、一度すり減ると自然にはほとんど再生しません。こうした構造上の理由が、「膝が加齢や使いすぎに弱い」最大の要因となっています。

膝痛の主な原因|疾患別に解説

膝の痛みは原因によって異なります。ここでは疾患別に痛みの特徴をまとめています。

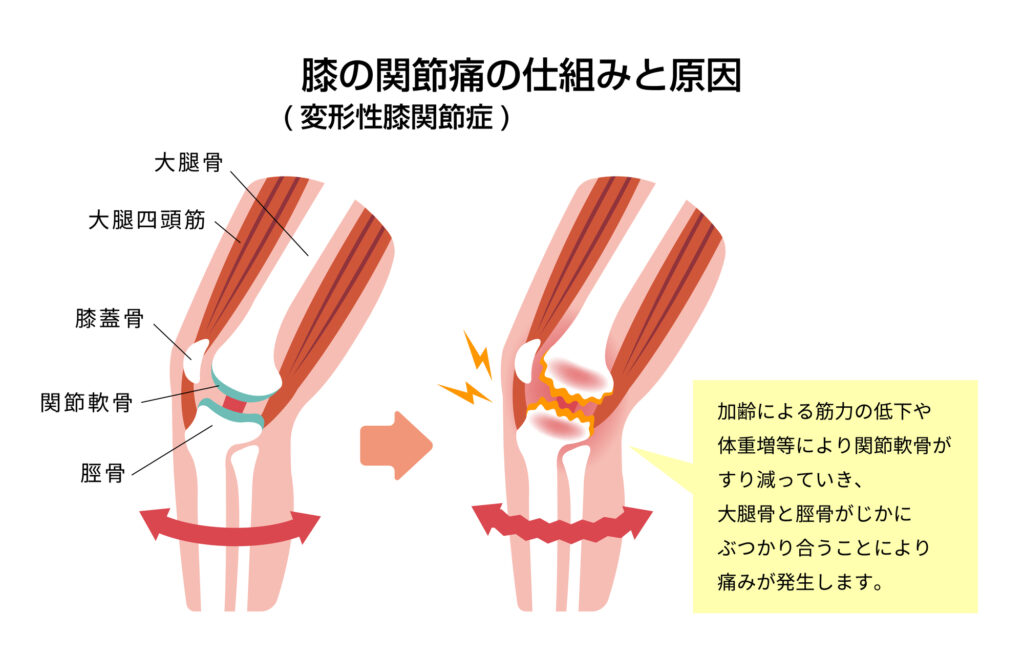

変形性膝関節症(最も多い膝の病気)

加齢や使いすぎによって関節軟骨がすり減り、骨同士が直接こすれ合うようになると、炎症が起きて痛みが出ます。初期には立ち上がりや歩き始めの痛みが目立ち、進行すると変形や水腫が現れます。

レントゲンでは、関節裂隙の狭小化、骨棘(骨のとげ)形成、軟骨下骨の硬化などが見られます。膝の内側に出やすく、O脚も進行のサインになります。

半月板損傷・靭帯損傷(スポーツ・転倒)

スポーツや転倒などで膝をひねったり強い力が加わったときに起きやすい損傷です。

半月板は関節内の圧力を分散させる役割を持ち、損傷すると「引っかかり感」や「ロッキング現象」が出ることがあります。

靭帯損傷では膝が不安定になり、特にACL損傷は女性アスリートに多く見られます。

関節リウマチ・痛風などの内科疾患

膝関節の痛みは、必ずしも整形外科的な原因ばかりではありません。自己免疫が関与する関節リウマチでは、滑膜が慢性的に炎症を起こし、両膝に腫れやこわばりを引き起こします。

一方、痛風は尿酸結晶が関節に沈着し、急激な腫れと激痛を引き起こします。血液検査による診断が必要です。

膝に水がたまる

「膝に水がたまる」とは、関節の中にある滑液が必要以上に増えた状態です。

これは、膝の使いすぎや関節のすり減りなどで骨や軟骨が刺激され、内側の膜(滑膜)が炎症を起こすことが原因です。

体は関節を守ろうとして滑液をたくさん出しますが、その結果、膝が腫れて熱を持ち、動かしにくくなるのです。

水がたまるのは体の防御反応ですが、裏に病気やケガが隠れていることもあるので、早めに整形外科で調べるのがおすすめです。

膝の痛みの「場所」で見る原因

痛みが起こる場所によっても原因は異なります。4つの痛みの分類からご紹介します。

膝の内側が痛むとき

膝の内側の痛みは、もっとも多いタイプのひとつです。特に中高年に多く見られるのが、変形性膝関節症です。

これは、膝の内側にある軟骨がすり減り、骨同士がぶつかって炎症が起きることで痛みが出ます。

また、膝の内側には「鵞足(がそく)」と呼ばれる腱の集まる部分があり、ここが炎症を起こすと鵞足炎(がそくえん)という状態になります。階段の昇り降りや、長時間の歩行で痛みが強くなるのが特徴です。

膝の外側が痛むとき

膝の外側の痛みは、ランニングや登山などの運動習慣がある人に多く見られます。代表的なのが腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)です。

太ももの外側にある長い靭帯(腸脛靭帯)が、膝の外側の骨にこすれて炎症を起こすことで痛みが出ます。

また、外側の半月板が傷ついた場合も、似たような場所に痛みが出ます。歩くたびに違和感やひっかかり感がある場合は、関節内部のトラブルの可能性もあります。

膝のお皿の下(前面)が痛いとき

膝のお皿の下や前面が痛む場合は、膝蓋腱(しつがいけん)に負担がかかって炎症が起きるジャンパー膝の可能性があります。

ジャンプやしゃがむ動作が多いスポーツをする若い方に多く見られます。

また、中高年になると、膝蓋骨(お皿の骨)と太ももの骨の間の軟骨がすり減ることで、膝の前に痛みを感じる膝蓋大腿関節症も増えてきます。正座や階段での痛みが目立ちます。

片方だけ痛い vs 両膝が痛い違い

両膝が同時に痛い場合は、関節リウマチなど全身的な病気のサインかもしれません。

一方で、片側だけが痛い場合は、変形やケガ、姿勢のくせなど、局所的な問題である可能性が高いです。片側の膝ばかりに負担がかかっている人は要注意です。

膝痛の動作別に見る原因

ある特定の動作だけ膝が痛む、そんな時も原因が異なるので詳しく紹介します。

歩くと痛い|加重時の痛みの特徴

歩行時の痛みは、膝に体重がかかるときの痛み=“荷重時痛”であることが多く、軟骨のすり減りや半月板の損傷が関係しているケースが多いです。

特に変形性膝関節症では、立ち上がりや歩き始めに痛みが出て、休んでいると少し楽になるというパターンがよく見られます。

しゃがむ・立ち上がると痛い|関節の柔軟性低下

このタイプの痛みは、関節の動かせる範囲(可動域)が狭くなっていたり、膝の中がこわばっている状態が関係していることがあります。

関節の中にある膜(滑膜)や靭帯が硬くなっていると、深くしゃがむような動作で痛みが出やすくなります。

長年の膝の使いすぎや、運動不足による柔軟性の低下も原因になりやすいです。

動き始めに痛い|関節炎や変形の可能性

たとえば「朝起きたときに膝がこわばる」「座っていて立ち上がると痛い」といった場合は、関節内で軽い炎症が起きている可能性があります。

これは、変形性膝関節症の初期や、関節リウマチでも見られる症状です。

関節内の潤滑液(滑液)の循環が悪くなっていると、動き出すときに痛くて、動かしているうちに少しラクになるということもあります。

年齢・ライフスタイル別の膝痛の傾向

子どもでもシニア世代でも年齢によって膝の痛みがでることがあるので紹介しましょう。

中高年に多い変形性膝関節症

中高年の方に多い膝の痛みの代表が、「変形性膝関節症」です。特に女性は閉経後に女性ホルモン(エストロゲン)が減ることで、骨や軟骨がもろくなりやすくなります。

さらに、太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)、特に膝の内側を支える「内側広筋」の筋力が落ちてくると、膝の内側にかかる負担が増え、関節が不安定になりやすくなります。

その結果、関節の内側にある軟骨がすり減りやすくなり、骨同士がぶつかるようになって、痛みや炎症が起きるのです。進行するとO脚になったり、水がたまったりと、日常生活に支障が出ることもあります。

若年層のスポーツ性膝痛(ジャンパー膝など)

成長期の子どもは、骨の成長が速く、筋肉や腱が追いつかない時期があります。

このアンバランスな体で激しい運動を続けると、膝に強い負担がかかって痛みが出やすくなります。

「ジャンパー膝」は、膝のお皿の下にある腱(膝蓋腱)に炎症が起きるもので、ジャンプの多いスポーツでよく見られます。

「オスグッド病」は、膝の下の出っぱり(脛骨粗面)が引っ張られて炎症が起きる成長期特有の痛みです。

どちらも、体の成長と運動のバランスが合っていないこと(ミスマッチ)が原因です。

無理をせず、早めの休養やストレッチで予防・改善ができます。

デスクワークや肥満による負荷型膝痛

長時間イスに座っていると、膝がずっと曲がったままになり、関節を包む膜や靭帯がかたくなって動かしづらくなります。

また、運動不足で太ももの筋肉(大腿四頭筋)や内ももの筋肉(内転筋)が弱ると、膝をうまく支えられなくなります。

さらに体重が増えると、膝への負担が増えるだけでなく、脂肪から出る炎症物質が関節に悪影響を与えることもあります。

こうした要因が重なると、膝痛のリスクが一気に高まります。

まずは、軽い運動やストレッチを日常に取り入れることが、膝を守る第一歩です。

膝痛のセルフチェック&受診の目安

こうした症状がある方は、整形外科でレントゲンやMRI検査を受けるのがおすすめです。

- 朝のこわばりが長く続く

- 2週間以上痛みが取れない

- 膝に熱や腫れがある

- 階段や正座が困難になってきた

まとめ|膝痛の原因を知ることが改善の第一歩

膝の痛みは、「年齢のせい」や「体重のせい」と決めつけてしまいがちですが、実際には生活スタイルや体の使い方、関節の特徴などが複雑に関係しています。

膝は、体重を支えながら動く「安定が求められる関節」です。骨の形だけでは不安定なため、筋肉や靭帯が協力して支えることで成り立っています。

だからこそ、筋力の低下や使いすぎによる負担がダイレクトに痛みにつながりやすい構造でもあるのです。

自分の膝の痛みが「どこで、いつ起きるか」を知ることは、その原因を見つける第一歩。

そして、正しく対処すれば、年齢に関係なく今よりラクに動けるようになる可能性もあります。

エターナルフィットでは、膝の状態や生活習慣に合わせた無理のない運動サポートやセルフケアの提案を行っています。医療との連携体制も整えているため、「運動して大丈夫?」「病院に行く前に相談したい」という方にも安心してご利用いただけます。

膝はあなたの“土台”です。

少しの違和感も放っておかずに、早めのケアで、これからの毎日をより快適に過ごしましょう。

気になる方は、どうぞお気軽にエターナルフィットまでご相談ください。