年齢とともに増えてくる膝の痛み。「歩くのがつらい」「外出が億劫になった」など、日常生活に支障をきたす前に、早めの対策が重要です。

本記事では、高齢者に多い膝痛の原因や、無理のない改善方法、生活をサポートする制度や道具まで、わかりやすく解説します。

自分らしく歩き続けるために、今からできることを一緒に考えてみませんか?

なぜ高齢になると膝が痛くなるのか?

「歳をとったら膝が痛くなるのは当たり前」と思っていませんか?

実際、60代以降になると膝に違和感や痛みを感じる人が増えてきます。しかしその原因は単なる“老化”だけではなく、身体の使い方や筋力の変化、関節の状態など、さまざまな要素が絡み合っています。

ここでは、膝痛の主な原因をわかりやすく解説し、「なぜ高齢になると膝が痛くなるのか?」の疑問に答えていきます。

加齢による筋力低下と関節の変形

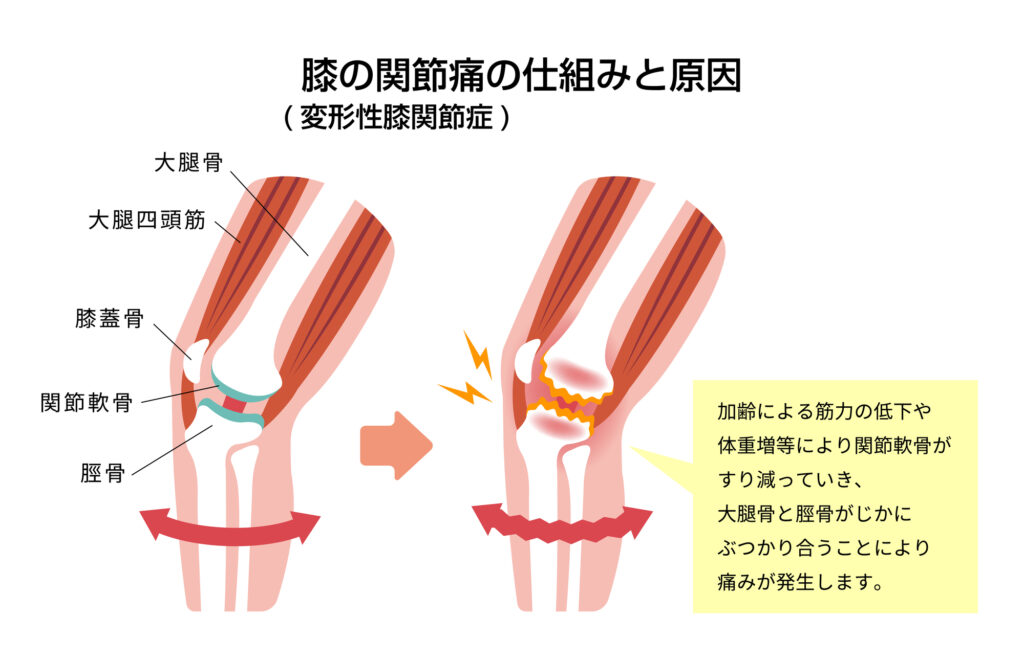

年齢を重ねると、太ももやお尻、ふくらはぎなどの筋肉量が自然と減っていきます。中でも、膝を支える「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」という太ももの前側の筋肉が弱くなると、膝への負担が一気に増します。

その結果、膝の曲げ伸ばしがしづらくなり、歩いたり階段を上ったりするときに痛みを感じるようになります。さらに、関節を保護する「軟骨(なんこつ)」も年齢とともにすり減っていきます。

軟骨が薄くなると、骨同士がぶつかり合いやすくなり、関節の表面に小さな傷ができたり、炎症が起きて痛みが生じます。これが「関節の変形」の始まりです。つまり、加齢によって膝を支える筋肉とクッションの役割をする軟骨の両方が弱くなり、膝の痛みにつながるのです。

変形性膝関節症によるもの

膝の痛みの代表的な疾患が「変形性膝関節症」です。膝の軟骨が徐々にすり減って骨と骨がぶつかるようになり、関節が炎症を起こして変形していきます。

初期は「歩き始めが少し痛い」程度でも、進行すると正座ができない、階段の上り下りがつらいといった症状に変わっていきます。進行を放置すると、痛みだけでなく、関節の可動域が狭まり、生活に大きな支障をきたす可能性もあります。

高齢者特有の歩行・姿勢の変化

高齢になると、自然と姿勢が前かがみになったり、すり足気味に歩いたりする人が増えます。これは筋力の低下やバランス感覚の変化によるもので、膝関節にかかる力のバランスが崩れやすくなるため、膝の一部に負担が集中しやすくなります。

また、O脚傾向が強くなると、膝の内側に過度な負担がかかり、痛みを引き起こす原因となることもあります。こうした歩行や姿勢の変化は見落とされがちですが、膝の健康に大きく関わっている重要な要素です。

高齢者の膝痛を放置するとどうなる?

膝の痛みは、放置すればするほど悪化しやすく、生活に深刻な影響を与える可能性があります。

初期の違和感程度だったものが、やがて歩くことすらつらくなり、転倒・骨折・寝たきりといった深刻な事態につながることも。

ここでは、膝痛を放置することで起こりうるリスクについて詳しく解説します。

歩行困難・転倒・骨折のリスク

膝に痛みがあると、自然と足をかばうような歩き方になります。足を引きずったり、左右のバランスが崩れたりすることで、つまずきや転倒の危険性が高まります。

特に高齢者の場合、転倒は単なるケガでは済まないことも多く、大腿骨や股関節の骨折を引き起こすと、そのまま寝たきりになるリスクもあります。

また、痛みを避けるために歩く機会を減らしてしまうと、さらに筋力やバランス感覚が衰え、転倒リスクが高まるという悪循環に陥ってしまいます。

つまり、「痛みを我慢して動かないこと」が、結果的に大きな事故を引き起こす要因になるのです。

活動量の低下→筋力低下の悪循環

膝が痛いと、外出や家事、運動などの「日常の動き」が億劫になります。すると、活動量が減り、それによってさらに筋肉が落ち、ますます膝に負担がかかるという悪循環が始まります。

この状態になると、膝だけでなく、腰や股関節など他の部位にも痛みが出てきたり、座る・立ち上がるなどの基本動作が不安定になったりと、身体全体に影響が広がっていきます。

特太ももやお尻の筋肉(抗重力筋)が落ちると、自力での移動や階段の昇降が困難になるケースも増えていきます。

早期に適度な運動やリハビリを取り入れることで、この悪循環を断ち切り、健康な状態を維持しやすくなります。

要介護リスクとの関係

膝痛による歩行困難や運動不足は、介護が必要になるきっかけのひとつです。

実際、介護保険制度の「要支援・要介護認定」の理由として多いのが、「関節疾患(膝・股関節など)」や「転倒・骨折後の後遺症」です。

たとえ認知機能や内臓の病気がなくても、「歩けない」ことがきっかけで要介護状態になってしまうのです。

さらに外出が減ることで、社会的なつながりも薄れ、うつ状態や認知症の進行リスクも高まると指摘されています。

逆に言えば、膝の痛みに早く気づき、適切に対処することが、要介護予防にもつながるということです。高齢者本人だけでなく、家族や周囲の人も早めにサポートの目を向けることが大切です。

膝痛を改善・予防する方法

膝の痛みは進行を遅らせたり、軽減したりする方法が数多くあります。早期に適切な対策を取れば、再びスムーズに歩けるようになる可能性も十分にあるのです。

ここでは、整形外科での治療から、自宅でもできるケア方法、そして今注目されているパーソナルトレーニングまで、具体的な改善・予防法をご紹介します。

整形外科で治療する(注射・リハビリ・手術)

膝の痛みが続く場合、まず頼るべきは整形外科医の診察です。 診察では、レントゲンやMRIなどの画像検査を行い、変形性膝関節症などの診断がついた場合は、以下のような治療が行われます。

ヒアルロン酸注射:関節内の滑りを良くし、痛みを和らげる効果があります。定期的な注射で痛みが改善するケースも。

消炎鎮痛薬(貼り薬・内服):炎症や痛みを抑えるために使われます。

物理療法・リハビリテーション:温熱や電気治療、理学療法士による膝の可動域や筋力回復を目的とした運動指導。

手術療法:重度の変形や痛みで日常生活が困難な場合は、「人工膝関節置換術」などの手術も検討されます。

特にリハビリは、「痛みを和らげる」と同時に「再発を防ぐ」重要な役割があります。継続的に通院しながら、膝に優しい身体の使い方を習得していくことが重要です。

専門家がいるパーソナルトレーニングへ通う

最近では、高齢者向けに特化した膝痛改善型のパーソナルトレーニングも注目されています。

医療や運動の知識を持った専門家(理学療法士や健康運動指導士など)が、一人ひとりの体の状態を見ながら、無理のない範囲で筋力を回復させるプログラムを提供してくれます。

- 姿勢や歩き方のクセを細かくチェックしてくれる

- 安全にできる運動だけを組み合わせてくれる

- 「自分専用」の内容だから無理なく続けられる

- 通うことで生活リズムが整い、気持ちも前向きに

パーソナルトレーニングでは予防と日常動作の改善に重点を置いています。病院と併用して通うことで、効果的に膝痛改善を目指せます。

膝にやさしい運動・ストレッチを行う(動画つき)

膝の痛みでお悩みの方にとって、無理のない運動やストレッチを継続することはとても大切です。

今回は、特に膝への負担が少なく、自宅でも簡単にできる「膝にやさしいエクササイズ」をご紹介します。

膝のお皿とその下の柔らかい部分(膝蓋腱)を掴む。

上下左右に動かす

膝のお皿が常に天井を向くようにまっすぐ足を上げる。

動作中膝が曲がらないよう注意し、前側(大腿四頭筋)を意識しましょう。

動画でわかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください

高齢者向けおすすめサポートグッズ

膝に痛みがあると、歩行や立ち座りといった基本動作が難しくなり、外出や家事など日常生活にも支障をきたします。

そんなとき、無理せず安全に動くために役立つのが「サポートグッズ」の存在です。近年は、高齢者でも使いやすく、機能性とデザインを両立したアイテムが数多く販売されています。

膝サポーター

膝サポーターは、膝関節を安定させ、痛みを軽減するために非常に有効なアイテムです。膝にぐらつきがある方や、長時間の歩行が不安な方には特におすすめです。

伸縮性が高く、締めつけすぎない素材

装着・脱着が簡単(マジックテープ式など)

痛みの出やすい部位(内側・外側・全体)を適切にサポートする設計

日常使いしやすい薄型タイプ or 外出用のしっかりタイプ

Amazonやドラッグストアでも購入可能ですが、不安な場合は整形外科やリハビリ専門店での相談がおすすめです。

正しい杖の使い方で負担を軽減

「杖を使うのは恥ずかしい」と思う方もいますが、杖は転倒を防ぐ大切なパートナーです。正しく使えば、膝への負担を大幅に軽減し、安全に歩行できるようになります。

体重の一部を杖に預けられるため、膝の痛みが軽くなる

バランスが安定し、つまずき・転倒の予防になる

外出時の不安が減り、行動範囲が広がる

痛くない側の手で持つ(右膝が痛いなら左手に持つ)

肘が軽く曲がる長さに調整(目安は身長×0.6)

歩くリズムに合わせて杖を出す:足と一緒に出すのではなく、痛い足を出すタイミングで杖も一緒に出す

市販の「折りたたみ杖」や「多点杖(先が4点で安定するタイプ)」もあります。初めて使う場合は、福祉用具専門員や理学療法士に相談するのが安心です。

靴・インソールで歩きやすさを改善

膝に優しい生活を送るうえで、靴選びも非常に重要です。靴のサイズが合っていなかったり、靴底が硬すぎたりすると、歩行時の衝撃が直接膝に伝わり、痛みを悪化させてしまいます。

かかとに安定感がある(ヒールカップがしっかりしている)

軽量で足を引きずりにくい

つまずきを防ぐつま先の反り上がり(トゥスプリング)あり

足のアーチを支え、体重の偏りを分散

O脚・X脚による膝への負荷を軽減

姿勢の改善にもつながる

靴専門店や整形外科クリニックでの足型計測やインソールの相談もおすすめです。歩き方に不安がある方は、プロのアドバイスを受けながら自分に合った靴を選びましょう。

自宅でできるケア・家族のサポート方法

高齢による膝痛と上手につき合っていくためには、日常生活での工夫や周囲のサポートが欠かせません。自宅でできるセルフケアから家族の関わり方、通院が難しい場合に利用できる在宅サービスまで、具体的な方法をご紹介します。

痛みを悪化させない日常生活の工夫

膝への負担を減らすために、まず日常生活の動作を見直すことが大切です。以下のようなポイントに気をつけるだけで、痛みの悪化を防ぎ楽に過ごせるようになります。

- 膝を冷やさない

関節が冷えると血行が悪くなり筋肉も硬くなります。室内では膝掛けやサポーターで保温し、入浴時は湯船で膝まで温めて血行を促しましょう。

- 深く膝を曲げる姿勢を避ける

和式の生活習慣(畳での正座や布団の上げ下ろしなど)は膝に大きな負担となります。椅子やベッド、洋式トイレを取り入れることで痛みの出にくい環境に変えていきましょう。慣れ親しんだ習慣を変えるのは勇気が要りますが、「膝を守るため」と目的をはっきりさせると移行しやすくなります。

- 適度に体を動かす

痛みを恐れてじっとしていると、筋力低下が進み逆に膝への負担が増してしまいます。痛みのない範囲で散歩や家の中での軽い体操を続けましょう(ただし強い痛みがある日は無理をしないこと)。関節を支える大腿四頭筋などの筋力維持は、痛みの軽減や変形の進行抑制にも役立ちます。

- 体重管理を心がける

体重が増えすぎると膝関節への負荷も大きくなります。実際にBMIが高い方ほど変形性膝関節症になりやすく、支援の第一歩として減量が有効だとされています。野菜やたんぱく質中心のバランス良い食事で適正体重を維持することが、膝への何よりの負担軽減策になります。

- 杖や手すりを活用する

痛みが強い日は無理せず杖を使用しましょう。杖は膝への荷重を一部肩代わりしてくれるため、歩行時の痛みや不安定感を軽減できます。階段や玄関では手すりや安定した家具に手を添えて、安全に移動する工夫も大切です。

こうした日常生活の工夫によって、「痛みを我慢して悪化させてしまう」ことを防ぎ、膝への負担を上手にコントロールできます。小さなことから取り入れて、膝に優しい生活習慣を築いていきましょう。

家族ができる声かけと見守りのコツ

ご本人が膝痛を抱えている場合、家族の支えがあると心強いものです。ただし、何でも代わりにやってあげるのではなく、適切な声かけと見守りで自立を後押しすることがポイントです。

家族からの上手なサポート例

- 膝の状態を理解し役割分断をする

まずはご本人がどの動作で痛みを感じるか把握し、無理のかかる家事は一時的に家族が手伝いましょう。例えば重い買い物袋の運搬、床の拭き掃除など膝に負担の大きい作業は代わりに行い、膝を休ませる時間を作ります。

車での外出時には乗り降りを支援するなど、生活動作のサポートも有効です。こうした一時的な役割分担は痛みの悪循環を断ち切り、回復を促す助けになります。

- 適度な運動を一緒に

痛みのせいで閉じこもりがちなら、無理のない範囲で散歩に誘ったり、リハビリ体操を一緒にやってみましょう。「今日は庭まで歩いてみようか」など前向きな声かけで、運動の習慣づけをサポートします。本人が怖がっている場合は手を貸して支えると安心です。

- 励ましつつ見守る

できなくなったことよりできていることに目を向けて褒めることが大切です。「昨日よりスムーズに立ち上がれてるね」など、小さな進歩を一緒に喜びましょう。

痛みが強い日は「無理しないで休んでね」と声をかけ、辛い気持ちに寄り添います。焦らせず寄り添う姿勢が、本人の前向きな気持ちを支えます。

- 医療者との橋渡し役

痛みが改善しない、もしくは悪化している様子に気づいたら、早めに医療機関の受診を勧めましょう。「一緒に病院で相談してみよう」と背中を押すことで、ご本人も安心して治療に踏み切れます。通院やリハビリへの送迎、付き添いも家族ができる大きなサポートです。

家族が適切に見守りサポートすることで、ご本人も「一人ではない」という安心感が生まれます。ただし自尊心を傷つけないよう、何でも先回りせずできることは見守って任せることも重要です。安全面に配慮しつつ寄り添い、適度に手を貸すことで、高齢の方の自立心と生活意欲を尊重しましょう。

通院が難しい場合の訪問サービス・在宅支援

膝の痛みが強くなり「病院に行きたくても行けない」という状況になった場合でも、諦める必要はありません。

近年は自宅にいながら専門的なケアを受けられる在宅支援サービスが充実しています。自治体や介護保険の制度を活用し、必要な支援を受けることで膝痛の悪化防止につながります。

- 訪問リハビリ

理学療法士や作業療法士が定期的に自宅を訪問し、個人の状態や生活環境に合わせたリハビリ運動を提供してくれます。自宅の階段や椅子の高さに合わせた動作指導や、筋力強化のエクササイズ、歩行訓練などをマンツーマンで実施します。通院せずとも専門的なリハビリが受けられるため、痛みの慢性化予防や機能維持に効果的です。

- 訪問診療・訪問看護

医師が自宅に来て診察を行う訪問診療や、看護師が健康チェックや服薬管理、日常生活の助言をしてくれる訪問看護も利用できます。膝の状態に応じた薬の処方や痛み管理、生活上の注意点など、自宅で専門的なアドバイスが受けられるのは大きな安心につながります。「痛みで外出できない」というケースでも、自宅で必要な医療ケアを継続できる選択肢です。

- 訪問介護(ホームヘルプ)

介護福祉士等のヘルパーが自宅を訪れ、入浴・排泄・着替えなどの身体介助や、掃除・洗濯・調理・買い物といった生活援助を行ってくれます。

膝痛で家事が負担な場合、訪問介護を利用して家のことを手伝ってもらえば本人の負担が大きく軽減され、その分膝を休ませることができます。結果的に痛みの悪化予防にもつながるため、必要に応じて積極的に活用しましょう。

- 福祉用具の活用

介護保険サービスでは、手すりの設置や歩行器・車椅子のレンタル、膝の装具作製なども支援対象です。痛みで長距離の歩行が難しい場合は車椅子を一時的に利用する、階段に手すりをつけて転倒予防を図るなど、専門家に住環境を整えてもらうことも検討しましょう。

補助具をうまく使えば「痛みで〇〇ができない」という場面を減らせます。

これら在宅サービスを利用するには、まずかかりつけ医や地域包括支援センター、ケアマネジャーに相談します。

要介護認定を受けていない場合でも、膝の痛みで日常生活に支障が出ていることを伝えれば適切な制度を案内してくれるでしょう。

自宅で支援を受けることで、通院の負担を減らしつつ住み慣れた環境で安心してリハビリ・療養ができます。膝痛に悩んでいて外出をためらっている方こそ、遠慮なくこうした制度を活用することが大切です。

まとめ|いつまでも「自分の足」で歩くために今できること

「年だから仕方ない」と思われがちな高齢者の膝痛ですが、原因と対策を知り適切に対応することで痛みの進行を遅らせたり、軽減したりすることは十分可能です。

痛みと向き合いながらも、適切なケアを続ければいつからでも改善のチャンスはあります。まずは、できることからチャレンジしてみましょう。

「自分だけでは筋力回復の運動を続けられるか不安」「専門家の指導を受けたい」と感じたら、メディカルフィットネスの力を借りるのも一案です。

エターナルフィットは身体の痛みや不調に特化した札幌市のメディカルフィットネスジムで、国家資格を持つ理学療法士や健康運動指導士によるパーソナルトレーニングが受けられます。

医療機関が併設された厚生労働省認定の施設で、一人ひとりの膝の状態に合わせた安全なプログラムを提供してくれるため、手術後のリハビリや慢性的な膝痛にお悩みの方でも安心です。

興味のある方はぜひ一度パーソナルトレーニングの体験を受けてみてください。専門家のサポートを得ることで、「いつまでも自分の足で歩きたい」という目標に大きく近づけるはずです。自分らしく元気に歩ける未来のために、今日からできるケアを始めてみましょう。

今だけ!初回体験が3980円→990円に!予約受付中!

- あなたの膝の状態を丁寧に分析く

- 国家資格者が指導したトレーナーによる

- 予約殺到中の人気メニューを特別価格で体験