階段の上り下りがつらい、立ち上がるときに膝が痛む――そんな日常の違和感をそのままにしていませんか?

膝の痛みは年齢や運動不足だけでなく、日々の姿勢や生活習慣も大きく関係しています。

本記事では、膝痛の主な原因をわかりやすく解説し、今日からできる予防法や、自宅で実践できる改善・治療の方法までを紹介します。

つらい膝の悩みを軽くするヒントがきっと見つかります。

膝痛とは?|仕組みとよくある症状

膝痛とは膝関節やその周辺に痛みが生じる状態の総称です。

まずは膝関節の構造と働きを知り、どのように痛みが起こるのか見ていきましょう。

また、膝痛を引き起こす代表的な病気や、痛む場所・動作ごとの症状の違いについて解説します。

膝の構造と動きのメカニズム

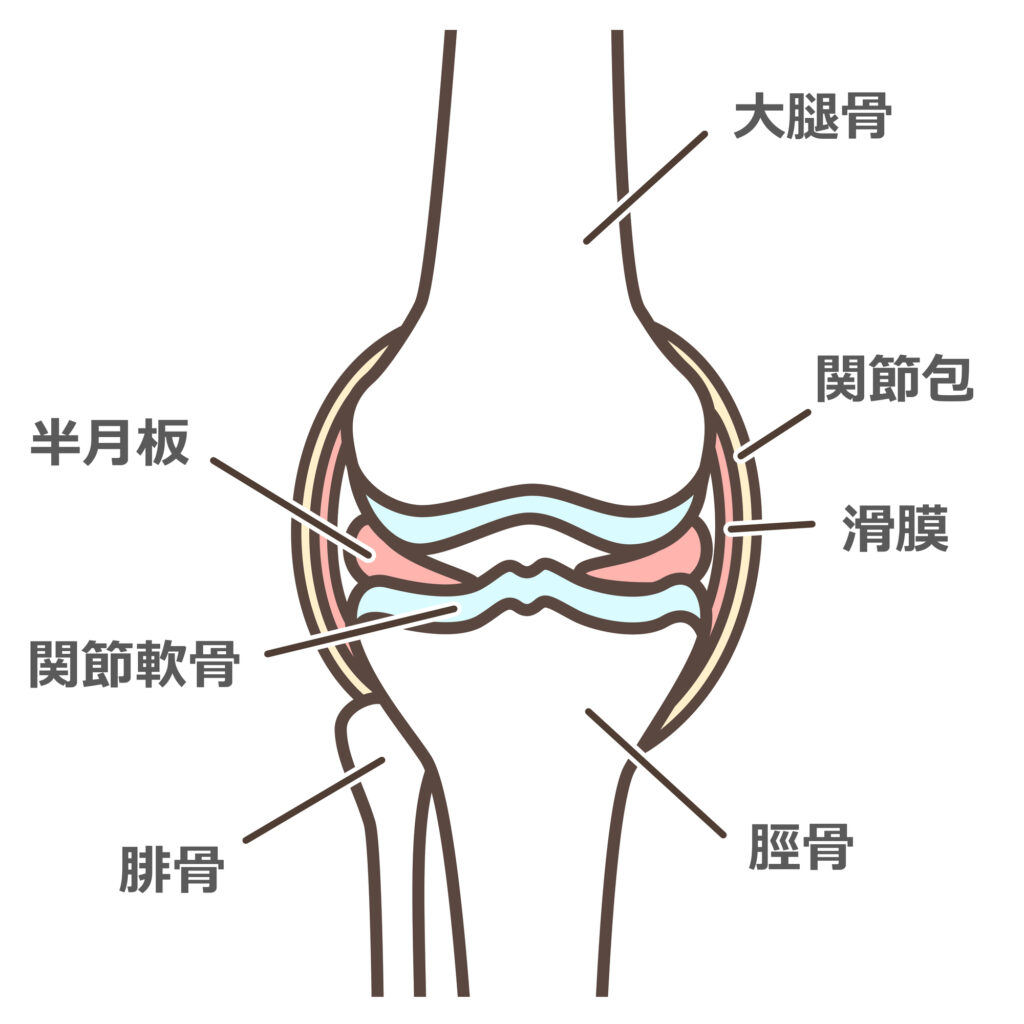

膝関節の構造(主要な骨・軟骨・靭帯)膝関節は大腿骨(太ももの骨)、脛骨(すねの骨)、膝蓋骨(膝のお皿)の3つの骨で構成されます。

各骨の表面は弾力性のある関節軟骨に覆われ、衝撃を吸収してスムーズな曲げ伸ばしを可能にしています。さらに骨同士を繋ぐ強靭な靭帯(前十字・後十字・内側側副・外側側副の4本)や、骨と筋肉を繋ぐ腱が関節を安定させる役割を果たしています。

大腿骨と脛骨の間には半月板(内側・外側)という軟骨のクッションがあり、体重による荷重を分散して膝への負担を軽減します。

これらの構造により、膝は体重を支えつつ屈伸やねじりなど多様な動きを実現しているのです。

しかし、加齢や過度の負荷により軟骨がすり減ったり、靭帯・半月板が損傷すると、膝関節に炎症や不安定性が生じます。

その結果、痛みや腫れ、可動域の制限といった症状が起こります。特に軟骨は一度磨耗すると元に戻らないため、筋力低下などで負担が増えると痛みの悪化に繋がります。

膝痛を防ぐには、関節を支える筋肉(太ももの大腿四頭筋など)を鍛え柔軟に保つことが大切です。

膝の痛みが出る代表的な疾患

膝痛を引き起こす代表的な疾患には以下のようなものがあります。

変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)

中高年に最も多い膝痛の原因疾患です。加齢などで膝軟骨が少しずつ摩耗し、関節が変形することで痛みや腫れが生じます。

初期は動作開始時の軽い痛み程度ですが、進行すると膝の曲げ伸ばしが困難になり、歩行にも支障をきたします。

半月板損傷

膝関節内のクッションである半月板にヒビや断裂が生じた状態です。スポーツ中のひねり動作や転倒で強い衝撃が加わることが主な原因で、損傷部位によって膝の内側・外側など痛む場所が異なります。高齢者では軽い動作でも半月板が傷つきやすくなり注意が必要です。

膝靭帯損傷

膝を支える靭帯(前十字・後十字・側副靭帯)の断裂や伸びによる損傷です。こちらもスポーツや事故で膝に大きな力がかかった際によく起こり、膝の不安定感や激痛を伴います。靭帯断裂では膝崩れ(関節のぐらつき)が生じることがあります。

関節リウマチ

自己免疫の異常で関節の滑膜に炎症が起こる病気です。全身の関節に及ぶ可能性がありますが、膝にも強い痛みと腫れを引き起こし、進行すると軟骨や骨が破壊され関節が変形します。

痛風

血中の尿酸が関節に結晶化して炎症を起こす疾患で、足の親指の付け根に多いものの膝関節に起こる場合もあります。ある日突然膝が赤く腫れ上がり、激痛で動かせなくなるのが特徴です。

その他

膝関節の裏に液体が溜まるベーカー嚢腫や、大腿骨の一部が壊死する大腿骨顆部骨壊死、成長期のオスグッド病(脛骨粗面の炎症)なども膝痛の原因となります。

このように膝痛の原因は多岐にわたります。それぞれ治療法も異なるため、まずどの疾患が原因なのか見極めることが大切です

「痛みの場所」や「動作」で分かる症状別分類

膝のどの部分が痛むか、どんな動作で痛みが出るかによって、おおよその原因を推測できます。以下に主なパターンを紹介します。

膝の内側が痛い場合

加齢による軟骨すり減り(変形性膝関節症)や膝下内側の筋腱の炎症(鵞足炎)、内側半月板の損傷、内側側副靭帯の損傷などが考えられます。特に中高年で内側の痛みが慢性的に続く場合、変形性膝関節症の可能性が高いです。

膝の外側が痛い場合

太もも外側の腸脛靭帯の炎症(ランナー膝)、外側半月板損傷、外側側副靭帯損傷などが原因として考えられます。ランニングや長距離歩行で外側が痛む場合は腸脛靭帯炎の疑いがあります。

膝の前面(皿の周り)が痛い場合

膝蓋骨や膝上の筋肉(大腿四頭筋)の腱炎症が考えられます。ジャンプ動作の多いスポーツで生じる**膝蓋腱炎(ジャンパー膝)**が典型で、膝のお皿付近に痛みと腫れを伴います。

膝の裏が痛い場合

半月板や靭帯損傷に加え、ベーカー嚢腫など思わぬ病気が隠れている可能性もあります。膝裏が腫れて押すと痛むときはベーカー嚢腫を疑いましょう。

また痛みが出る動作にも注目しましょう。

正座や深く膝を曲げると痛むなら半月板損傷や関節の変形が進んだ可能性があります。

階段の昇り降りで痛む・立ち上がりで痛むは変形性膝関節症でよくみられる症状です。

一方、動き始めだけ痛くてしばらく動くと和らぐは、軽度の変形性膝関節症によくあるパターンです。「何もしていなくてもズキズキ痛む」場合は関節リウマチや痛風など強い炎症が疑われます。

痛みの部位や状況はあくまで目安ですが、自分の症状を把握する手がかりになります。同時に痛み方がどんどん酷くなる、腫れや熱感が強いといった場合は、原因を特定するため早めに医師の診察を受けましょう。

膝痛の主な原因と疾患

膝痛を引き起こす原因は、大きく分けて関節そのものの変性やケガによるものと、体質・内科的疾患によるものに分類できます。

中高年で特に多い変形性膝関節症をはじめ、代表的な原因疾患と背景要因について詳しく見ていきましょう。

変形性膝関節症(中高年の最多原因)

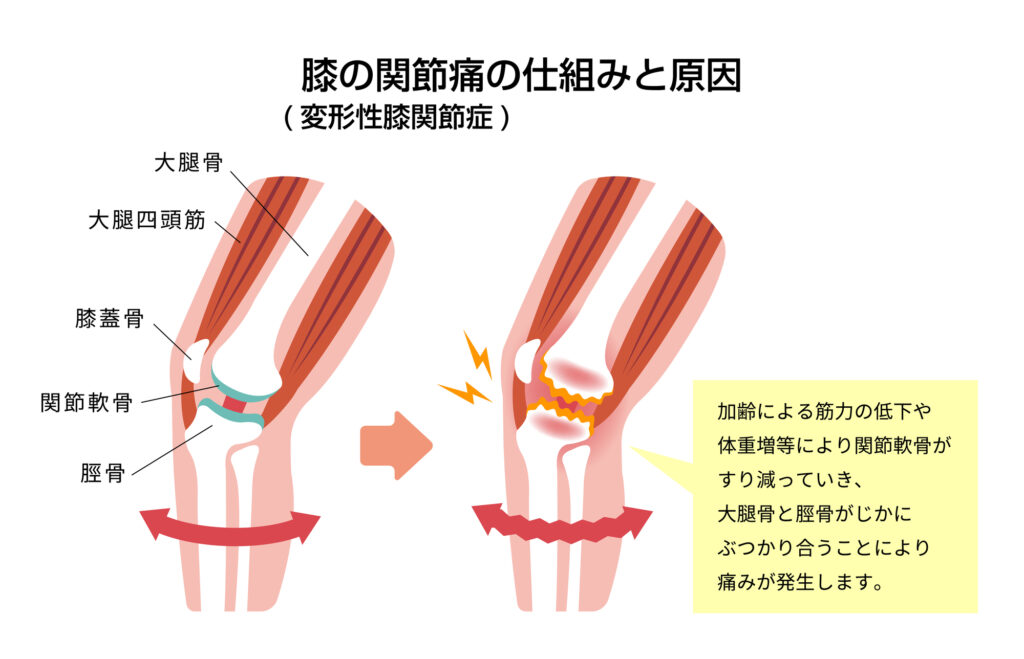

変形性膝関節症は、中高年層の膝痛原因の中で圧倒的多数を占める慢性疾患です。膝関節の軟骨が長年の負荷や加齢変化ですり減っていくことで骨同士が直接ぶつかり、炎症と痛みを生じます。

初期は「立ち上がるときや歩き始めに膝が少し痛む」程度ですが、軟骨摩耗が進行すると膝の曲げ伸ばしが困難になり、痛みも強くなって日常生活に支障をきたすようになります。膝に水が溜まったりO脚/X脚に変形したりするのも進行期の特徴です。

主な原因は、加齢に伴う関節軟骨の変性ですが、特に運動不足の人は要注意です。筋力が低下すると関節の衝撃吸収能力が落ち、軟骨摩耗が早まってしまいます。

他にも肥満(体重過多)や膝を酷使するスポーツ歴もリスク要因です。事実、体重が増えるほど膝への負担は大きくなり、痛み→運動不足→さらに体重増加…という悪循環に陥りがちです。

変形性膝関節症は一度発症すると完治は難しいものの、早期から適切な対処を行えば進行を緩やかにし痛みを和らげることが可能です。

半月板損傷・靭帯損傷(スポーツや転倒)

半月板損傷や膝靭帯損傷は、主にスポーツ中のアクシデントや交通事故・転倒などで膝に強い負荷がかかったときに発生します。若い人にも起こりますが、中高年でも油断できません。

半月板損傷

膝関節のクッションである半月板にヒビが入ったり裂けたりするケガです。サッカーやバスケットの急な方向転換、ジャンプの着地など膝をひねる動作でよく起こり、損傷部位によって膝の内側または外側に痛み・引っかかり感が出ます。

60代以降になるとわずかな体重負荷でも半月板が傷つきやすく、「ちょっとしゃがんだだけで半月板を痛めた」というケースもあります。半月板損傷では膝が腫れて曲げ伸ばしに制限が出ることが多く、断裂が大きい場合は関節内で断片が挟まってロッキング(膝が固まって動かない状態)を起こすこともあります。

靭帯損傷(膝のねんざ)

膝には前十字靭帯・後十字靭帯・内側側副靭帯・外側側副靭帯の4本がありますが、これらが切れたり伸びたりする重傷です。

着地時の膝のひねりや衝突などで発生し、受傷直後から膝が腫れ上がり激痛で歩行困難になります。

特に前十字靭帯断裂では「ブチッ」という断裂音とともに膝崩れが起き、その後は関節の不安定感が残ります。中高年でもスキーや山歩きなどで靭帯を損傷する例があります。

半月板や靭帯の損傷は、放置すると膝関節の将来的な変形リスクを高めます。受傷時はできるだけ早くアイシング・安静(RICE処置)を行い、速やかに整形外科を受診して適切な治療を受けましょう。症状に応じて装具固定やリハビリ、必要なら外科的修復が検討されます。

関節リウマチ・痛風などの内科的要因

膝痛の中には体質や代謝異常、免疫疾患に起因するものもあります。代表的なのが関節リウマチと痛風です。

関節リウマチ(RA)

自己免疫の異常により関節を包む滑膜が炎症を起こし、膝を含む全身の関節に痛み・腫れ・変形をもたらす病気です。30~50代の女性に多く、朝の強いこわばり(モーニングスティフネス)が特徴的です。

膝に起これば腫れて熱を帯び、階段の昇降が辛いほどの痛みになります。リウマチは進行すると軟骨や骨が破壊され関節の機能が失われるため、早期に専門治療(抗リウマチ薬など)を始めることが重要です。

痛風

プリン体代謝の異常で尿酸が体に蓄積し、関節に結晶が沈着して炎症を起こす疾患です。典型的には足の親指付け根ですが、膝関節に起こることもあります。

発作が起きると突然膝が真っ赤に腫れて激痛が走り、微動だにできなくなります。中高年の男性に多く、食生活や飲酒とも関連します。痛風発作が起きたら安静にして患部を冷やし、速やかに医療機関で痛み止めや抗炎症薬の投与を受けてください。

その後は尿酸値管理の内科治療が必要です。

その他、偽痛風(関節内カルシウム沈着)、前述のベーカー嚢腫、膠原病の一症状としての膝関節炎なども内科的要因による膝痛です。こうした場合、整形外科のみならずリウマチ科・内科との連携で治療を進めます。

加齢・体重・筋力低下による影響

膝痛は特定の疾患だけでなく、加齢や生活習慣による膝への負担蓄積が大きく関わります。以下のような要因は膝痛を引き起こすリスクを高めます。

加齢

年齢とともに軟骨や筋肉・靭帯は徐々に衰えます。上記の変形性膝関節症が典型ですが、50代以降で膝の痛みを訴える人は男女とも急増し、高齢になるほど増加します。

誰しも避けられない老化現象ではありますが、適度に膝を使い続けることで老化のスピードを緩め、痛みなく過ごせる可能性が高まります。

体重(肥満)

体重が増えるとその分膝にかかる荷重も増します。歩行や階段昇降では体重の3~5倍の力が膝関節にかかるといわれ、肥満の人ほど膝軟骨の摩耗が進みやすくなります。

実際、膝痛に悩む方に減量指導を行うと痛みが軽減するケースは多々あります。膝痛予防・改善には適正体重の維持が欠かせません。

筋力低下

太もも前面の大腿四頭筋など、膝を支える筋肉が衰えると関節への衝撃吸収が不十分になり、軟骨の負担が増えます。

筋力不足は変形性膝関節症や半月板損傷の一因にもなります。逆に筋力強化すれば関節の安定性が増し痛みが和らぐ場合が多いです。

中高年で運動習慣がない人ほど大腿筋力の低下が顕著なので、意識して足腰の筋トレやストレッチを続けることが重要です。

膝への負荷習慣

若い頃からスポーツで膝を酷使していた人、あるいは長年肉体労働や立ち仕事をしてきた人は、そうでない人に比べ膝関節の消耗が激しい傾向があります。

また日常の姿勢でも、正座や深い屈伸を伴う動作が多い生活(和式生活、農作業など)は膝への負荷が蓄積しやすくなります。

まとめると、年齢に伴う変化は避けられませんが、体重管理と筋力維持で膝への負担を減らすことが可能です。実際、変形性膝関節症の治療でも「まず減量と太ももの筋トレをしましょう」と指導されるほど、これら生活習慣の改善は基本かつ効果的な対策なのです。

膝痛の治療・改善方法をタイプ別に紹介

膝痛へのアプローチは、大きく保存療法(手術をしない治療)と手術療法に分けられます。多くのケースで初期は保存療法が選択され、症状や原因に応じて運動療法・薬物療法・装具療法などを組み合わせます。

ここでは膝痛の主な治療・改善方法をタイプ別に紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分の症状に合った方法を検討しましょう。

保存療法(ストレッチ・運動療法)

手術を行わず、リハビリや生活指導によって膝の痛みを和らげる治療法を総称して保存療法といいます。中心となるのが運動療法(リハビリ体操や筋力トレーニング)とストレッチです。

運動療法(筋力トレーニング)

膝周りの筋肉を鍛えることで関節を安定させ、痛みを軽減する方法です。特に大腿四頭筋の強化は変形性膝関節症や半月板損傷の改善に有効で、痛みの進行を抑える効果があります。

専門家の指導のもと行うのが理想ですが、自宅でも椅子に座ったまま膝を伸ばすレッグエクステンションや、仰向けで片脚を持ち上げるストレートレッグレイズなど簡単なトレーニングが可能です。

痛みが強いときは無理せず、痛みが和らいできた段階で少しずつ始めるのがポイントです。

ストレッチ

筋肉や腱を伸ばして関節の柔軟性を保つことで、膝への負荷を減らします。膝痛では太ももの前後やふくらはぎ周辺の筋肉が硬くなりがちなので、継続的なストレッチが効果的です。

例えば、太ももの前面を伸ばすストレッチ(片手で壁につかまり、片足の膝を曲げて足首を掴み、お尻に引き寄せる)は膝の内側の痛み軽減に有効です。

また床に座ってつま先を前後にゆっくり動かすふくらはぎストレッチは膝の外側痛の改善に役立ちます。痛みがあると動かすのが億劫になりますが、安静にしすぎると関節が硬まり逆効果なので、痛みの範囲で毎日コツコツ体を動かしましょう。

この他にも、痛みや炎症が強い急性期には安静・冷却・圧迫・挙上(RICE処置)を行い、症状が落ち着いたら温熱療法で血行を促進するなどの保存的対処を行います。

最近では、整形外科クリニックやメディカルフィットネス施設で、理学療法士やトレーナー指導のもとパーソナルトレーニングを受けることもできます。専門家のサポートで正しいフォームの筋トレやストレッチを行えば、自分一人では難しい痛みの改善も効率的に進められるでしょう。

薬物療法(湿布・痛み止め・注射)

膝の痛みや炎症を薬で和らげる治療法です。痛みが強いときや関節が腫れている場合、運動療法の前段階として薬物療法が有効です。

消炎鎮痛剤(痛み止め)

炎症を抑え痛みを感じにくくする薬です。飲み薬(内服薬)は効果が早く即効性がありますが、長期使用すると胃腸障害など副作用の恐れがあるため、痛みが和らいだら湿布薬や塗り薬へ切り替えるのが一般的です。

代表的なものにロキソプロフェン、ジクロフェナクなどのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)があり、症状に応じて医師が処方します。胃が弱く内服できない場合は座薬を用いることもあります。

湿布・外用薬

患部に貼る湿布薬や塗り薬も膝痛に広く使われます。消炎鎮痛成分が皮膚から浸透し、局所の痛みと腫れを軽減します。

飲み薬より副作用が少なく、慢性的な痛みに対して長期的に利用しやすい利点があります。市販薬も多く出ていますが、皮膚がかぶれる場合は使用を中止しましょう。

関節内注射

膝関節に直接薬剤を注射する方法です。代表的なのがヒアルロン酸注射で、関節液の成分であるヒアルロン酸を補充し関節の潤滑性を高めます。

変形性膝関節症では関節液中のヒアルロン酸が減少するため、週1回程度の注射を数回続けると膝の動きが滑らかになり痛みが軽減することがあります。他にも炎症が強い場合にステロイド薬を一時的に関節内注射することもあります(炎症を速やかに鎮める効果がありますが頻用はできません)。

薬物療法はいずれも症状(痛みや腫れ)を和らげる対症療法であり、軟骨のすり減り自体を治すことはできません。したがって薬で痛みを抑えている間に、並行して前述の運動療法や生活習慣改善に取り組むことが大切です。医師と相談しながら、痛みと付き合いつつ根本的な改善を目指しましょう。

装具療法(サポーター・インソール)

膝への負担を減らすために装具(サポート器具)を使う療法です。薬と同じく保存療法の一環で、痛みのある膝を保護・安定させ、日常動作を助けます。

膝サポーター

伸縮性のサポーターや、硬い金属支柱が入った装具など、膝に装着して関節を支えるものです。グラつきを抑え、関節包や靭帯への負担を軽減します。変形性膝関節症用には膝の内側・外側どちらかに圧をかけて荷重を偏らせるサポーターもあり、内側の軟骨がすり減って痛む人には膝の外側に重心を移すような装具を処方する場合があります。

スポーツ時の保護にもサポーターは有効です。

インソール(靴の中敷き)

足のアーチをサポートしたり、O脚・X脚など膝のアライメントを補正するための中敷きです。歩行時の衝撃吸収を助け、膝関節にかかる力のバランスを整えます。

特にO脚傾向で膝内側が痛む方には、靴の外側を厚くしたインソールで荷重ラインを矯正することで痛みが和らぐことがあります。

杖や歩行補助具

膝痛が強い場合、一時的に杖を使用して反対側の腕で体重を支えると膝への負担が約20~30%軽減されます。

段差の昇降には手すりを使う、買い物時はカートを押すなど、膝を労わる工夫も装具療法の一部と言えます。

装具療法は痛みが強い時期のサポートとして有用ですが、あくまで補助的な位置づけです。ずっと頼りきりになると筋力低下を招く恐れもあるため、痛みが和らいだら過度に依存せず筋トレなどアクティブな改善策に移行しましょう。医師や理学療法士と相談し、自分に適した装具を選ぶことが重要です。

手術療法(関節鏡・人工関節置換)

保存療法を続けても痛みが取れず日常生活に支障が大きい場合や、明らかな構造的損傷がある場合、手術による治療が検討されます。膝の手術にはいくつか種類がありますが、代表的なものを紹介します。

関節鏡視下手術(関節鏡手術)

膝に数ミリの小さな切開を2ヶ所入れ、関節鏡という細いカメラと器具を挿入して行う手術です。半月板の断片除去や損傷部の縫合、軟骨の削平(ささくれを滑らかにする)などを行います。

切開創が極めて小さいため患者の負担が少なく、入院期間も短いのがメリットです。主に半月板損傷や遊離体の摘出、初期の変形性膝関節症に対して行われます。

骨切り術(高位脛骨骨切り術)

脛骨の上端を一部切って角度を変え、膝関節の荷重バランスを是正する手術です。O脚などで膝の内側だけ軟骨が減っているような場合に、脛骨をくさび状に切り離して矯正し、負荷のかかり方を均等にします。

自分の関節を残せるメリットがありますが、骨が付くまで時間がかかりリハビリが必要です。主に中高年の比較的若い世代で、片側コンパートメントの変形性膝関節症に適用されます。

人工膝関節置換術(人工関節手術)

膝関節の表面を削り、金属やポリエチレン製の人工関節に置き換える手術です。変形が高度で軟骨だけでなく骨まで破壊され痛みが極めて強いケースに適しています。

人工関節は耐久性が15~20年程度あり、高齢の重度変形性膝関節症患者に多く行われます。手術後1ヶ月ほどで日常歩行が可能となり、痛みが大幅に軽減されるため「痛みから解放されて旅行や買い物を楽しめるようになった」という声も多いです。一方、若い人では将来再置換が必要になる可能性があります。

手術法ごとに適応やメリット・デメリットがあり、「どの手術がベストか」は患者さんの年齢・症状・要望によって異なります。医師と十分に相談し、自分にとって納得のいく方法を選びましょう。

いずれにせよ、保存療法・手術療法いずれも早めに対処するほど選択肢が広がるため、痛みが我慢できないレベルになってからではなく、症状が進む前に治療を検討することが大切です。

膝痛に効くセルフケア・予防法

膝痛を和らげ再発を防ぐには、日頃のセルフケアと予防策も欠かせません。ここでは、自宅でできる簡単な膝痛対策(ストレッチや体操)と、日常生活で気をつけたい動作や姿勢のポイントを紹介します。「今は膝は痛くない」という方も、将来の予防のためにぜひチェックしてみてください。

おすすめストレッチ&体操(動画つき)

膝痛改善には筋力アップと柔軟性向上の両面からアプローチすることが有効です。ここでは膝を支える筋肉をほぐし鍛えるおすすめのストレッチ&体操を紹介します。文章だけで分かりにくい場合は、参考動画や図解も活用してみましょう。

太もも前面のストレッチ(大腿四頭筋ストレッチ)

横になり上の足首を握り、踵をお尻にくっつけるイメージでストレッチしていきます。太ももの前側がじんわり伸びるのを感じながら5~10秒キープしましょう。

左右それぞれ2〜3セット行います。このストレッチで大腿四頭筋が伸びると膝の曲げ伸ばしがスムーズになり、膝関節への負担軽減につながります。

動画で分かりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。

日常生活で気をつけたい動きと姿勢

膝痛の予防・悪化防止には、日常の動作や姿勢の工夫も重要です。以下に膝にやさしい生活上のポイントをまとめます。

立ち上がり・座り動作

椅子から立つときは膝に大きな負担がかかります。浅く腰掛け、手で太ももや肘掛けを押して補助しながら立ち上がると膝の負担軽減になります。逆に座るときもドスンと腰を下ろさず、手で支えながらゆっくり座りましょう。

正座・しゃがみ込みを控える

和式の正座や深い屈伸姿勢は膝関節に大きな曲げストレスを与えます。長時間の正座は避け、座布団や正座椅子を使って膝の角度を緩やかにしましょう。庭仕事などでしゃがむときも、片膝立ちにすると片方の膝が90度程度で済み負担が減ります。

階段の昇降

階段は膝に負荷がかかりやすい場面です。痛みがある場合は手すりを活用し、上るときは健側(痛くない方)の脚から、降りるときは患側(痛い方)の脚から一段ずつ出すと負担が軽減します。無理に飛ばし歩きせず、ゆっくり昇降してください。

靴選び

クッション性が高く足にフィットした靴は膝への衝撃を和らげます。ウォーキングシューズなど、かかとに衝撃吸収材が入った運動靴が理想です。逆にハイヒールや底の硬い靴は膝に負担がかかるため、痛みがあるときは避けましょう。

屋内でもスリッパより底のしっかりした室内履きを履くと膝が安定します。

体重管理

前述のように体重増加は膝痛の大敵です。日頃から体重計に乗る習慣をつけ、適正体重を維持できるよう食生活にも気をつけましょう。膝が痛くて運動しにくい場合は、まず食事コントロールで減量するのも有効です。

膝を冷やさない

慢性的な膝痛には保温も効果的です。関節を冷やすと筋肉や腱が硬くなり痛みが増すことがあります。サポーターやレッグウォーマーで膝を温めたり、入浴で血行を良くしたりしてみましょう。ただし炎症が強く腫れて熱っぽい場合は冷やすのが基本なので、状態に合わせて使い分けてください。

これらの工夫で日常生活での膝へのダメージを減らしつつ、前述の運動習慣を取り入れれば、膝痛の予防・改善に大きな効果が期待できます。「膝をいたわる生活習慣」を意識して、痛みの出にくい体づくりを目指しましょう。

膝痛の3つのセルフチェック

膝に違和感や痛みを感じたとき、自己判断で様子を見るべきかすぐ病院に行くべきか迷うことも多いでしょう。ここでは膝痛のセルフチェック方法と、受診の目安となるサインについて解説します。適切な対処フローを知り、不安な膝痛に落ち着いて向き合いましょう。

まず、自分の膝痛がどのようなタイプか整理してみましょう。以下のポイントに注目すると、おおよその原因や緊急度が把握できます。

1、発症の仕方

ある日突然激痛が走ったのか、徐々に痛みが増してきたのか。突然の激痛・腫れであれば靭帯断裂や半月板の急性損傷、痛風発作などが疑われます。徐々に進行する鈍い痛みなら変形性膝関節症などの慢性疾患が考えられます。

2、痛む場所

膝の内側・外側・前側・後側のどこが痛むか。先述の通り、内側なら変形性関節症や鵞足炎、外側なら腸脛靭帯炎、前側なら膝蓋腱炎、後側ならベーカー嚢腫といったように原因の見当がつきます。複数箇所が腫れて痛む場合は関節リウマチの可能性もあります。

痛みのタイミング

動作時痛か安静時痛かも重要です。動かすと痛いが安静時は平気なら、変形性膝関節症や半月板損傷など局所の問題のことが多いです。一方、安静にしてても痛む(夜間も痛む)場合は炎症が強い証拠で、関節リウマチや重度の関節症が疑われます。

3、膝以外の症状

関節リウマチなら手指など他の関節も痛む、痛風なら足の親指も痛んだことがある、発熱や倦怠感がある等の全身症状はないか確認しましょう。また腰痛や股関節痛がある場合、それが膝に関連痛として出ているケースもあります。

セルフチェックの結果「明らかにおかしい」「当てはまる原因が多岐にわたる」と感じたら、できるだけ早めに医師の診断を仰ぐのが安心です。

「病院に行くべきサイン」とは?どの診療科に行くべきなのか

次のようなサインがある場合は病院受診を検討しましょう。

・激痛や歩行困難

・関節の高度な腫れ・熱感

・変形や可動域制限の悪化

・安静時痛・夜間痛

・2週間〜1ヶ月以上長引く痛み

基本的には整形外科が膝痛の専門診療科です。

整形外科でレントゲンやMRIなどの画像検査を行えば、変形性関節症なのか半月板や靭帯損傷なのか、おおよその診断がつきます。必要に応じてリハビリや注射治療も受けられるでしょう。

症状によっては総合病院の救急を受診する場合もあります(例:大けがで骨折の疑いがある、発熱を伴う化膿性関節炎の疑いなど)。しかし迷ったときは、平日の日中に近隣の整形外科クリニックを受診し相談するのがまずは現実的でしょう。

まとめ|膝痛は早期対応が鍵

膝痛は中高年に非常に多い悩みですが、原因を正しく見極めて適切に対処すれば改善できるケースがほとんどです。

本記事で紹介したように、膝痛の原因には変形性膝関節症をはじめ様々な疾患があり、それぞれに合った治療法・セルフケアがあります。大切なのは「年のせいだから仕方ない」と放置しないことです。

早期対応こそ膝痛改善の近道です。 痛みが軽いうちに生活習慣を見直し、運動やストレッチを始めれば、軟骨のすり減りを防ぎ痛みをコントロールできる可能性が高まります。

逆に放っておいて症状が進んでしまうと、治療の選択肢も限られてしまいます。違和感を覚えたらセルフチェックで様子を確認し、必要なら早めに整形外科を受診しましょう。

そして何より、正しい知識に基づいたセルフケアの継続が重要です。

適度な運動で筋力を維持し、体重管理や日常動作の工夫をすることで、膝の負担は確実に減らせます。痛みと上手に付き合いながら、できる範囲で体を動かすことを怖がらないでください。

もし「一人で運動するのは不安」「専門的なサポートが欲しい」と感じたら、医師や理学療法士に相談したり、メディカルフィットネスやパーソナルジムの力を借りるのも良いでしょう。

エターナルフィットは、痛みや不調の改善を目的としたパーソナルトレーニングを提供しています。

専門知識を持つトレーナーがマンツーマンで指導し、膝痛に配慮したトレーニングやストレッチで筋力アップと痛みの緩和をサポートします。興味のある方はぜひ一度体験してみてください。専門家と二人三脚で取り組めば、膝痛改善への一歩を安心して踏み出せるはずです。

膝痛に悩む日々から、快適に歩ける毎日へ。 焦らずコツコツと、しかし早め早めの対策で、あなたの膝はきっと応えてくれます。正しい知識と適切な行動で、再びアクティブな生活を取り戻しましょう!